16 型人格测试的核心魅力在于通过标准化的分数计算,将复杂的人格特质凝练为清晰的人格类型标识。其分数计算与类型判定的逻辑围绕 “四大核心维度” 展开,每个维度对应一组对立的人格倾向,通过分数对比确定个体在各维度的偏向,最终组合形成专属人格类型。整个过程遵循 “分数采集 — 维度计分 — 倾向判定 — 类型组合” 的核心流程,既保持了评估的一致性,又能精准捕捉个体的人格特征。

首先,要明确 16 型人格测试的分数计算基础 —— 四大核心维度。这四大维度是分数计算的核心框架,所有测试题目都围绕这四个维度设计,每个维度均包含两个相互对立的人格倾向,且每个倾向对应若干测试题目。四大核心维度分别为:外倾(E)与内倾(I)、感觉(S)与直觉(N)、思考(T)与情感(F)、判断(J)与知觉(P)。每个维度的两端代表截然不同的人格表现,例如外倾倾向者更倾向于从外部社交中获取能量,内倾倾向者则更依赖内心世界的思考与沉淀。测试的核心目的,就是通过分数对比,确定个体在每个维度上更偏向哪一端,最终四个维度的偏向组合,便构成了 16 种人格类型中的一种。

接下来是分数计算的核心环节 —— 维度计分规则。16 型人格测试的题目多为选择题,通常以 “完全符合”“比较符合”“不确定”“比较不符合”“完全不符合” 等五级评分方式呈现,部分简化版本也会采用 “符合” 与 “不符合” 的二级评分。计分的核心逻辑是:为每个维度的两个对立倾向分别分配计分权重,根据被测试者的答题选择,累计每个倾向的对应分数,最终形成每个维度的 “双向分数”。例如,在 “外倾(E)与内倾(I)” 维度中,所有描述外倾特质的题目,若被测试者选择 “完全符合” 则计 3 分(不同版本计分权重可能略有差异,但核心逻辑一致),“比较符合” 计 2 分,“不确定” 计 1 分,“比较不符合” 计 0 分,“完全不符合” 计 - 1 分;反之,描述内倾特质的题目则反向计分,最终分别统计出 E 维度分数与 I 维度分数。

需要注意的是,分数计算的核心并非单一倾向的绝对分数高低,而是同一维度下两个对立倾向的 “相对分数差”。例如,在 E-I 维度中,若 E 维度累计得分为 25 分,I 维度累计得分为 18 分,那么两者的分数差为 7 分,说明个体更偏向外倾(E);若分数差较小,如 E 维度 22 分、I 维度 20 分,说明个体在该维度的倾向相对温和,并非绝对的外倾或内倾,但仍需以分数更高的一方作为维度偏向。这种 “相对对比” 的计分逻辑,是 16 型人格测试分数计算的核心特征,能够更精准地反映个体在各维度的真实倾向,避免因绝对分数导致的误判。

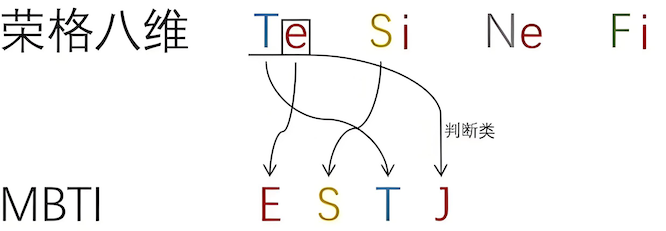

在完成各维度的分数统计后,便进入人格类型组合的核心步骤。四大维度的每个维度都通过分数对比确定一个偏向标识(E/I、S/N、T/F、J/P),四个标识的组合即为最终的人格类型。例如:若在 E-I 维度中 E 分数更高,S-N 维度中 S 分数更高,T-F 维度中 T 分数更高,J-P 维度中 J 分数更高,则组合为 ESTJ 型人格;若 I 分数更高、N 分数更高、F 分数更高、P 分数更高,则组合为 INFP 型人格。这一组合过程完全基于分数对比结果,不存在主观判定环节,每个维度的偏向标识都是分数计算的直接结果,四个标识的排列组合共形成 16 种固定人格类型,涵盖了人格表现的主要形态。

为了让分数计算与类型判定的流程更清晰,可梳理出核心步骤:第一步,完成测试答题,确保每个题目都根据自身真实情况选择,避免刻意迎合或回避某一倾向,答题的真实性是分数准确的核心前提;第二步,按维度拆分题目,将所有测试题目对应到四大核心维度中,确保每个题目都归属到对应的维度及倾向(如某题目描述 “喜欢主动与人交流”,则归属 E-I 维度的 E 倾向);第三步,累计各倾向分数,根据答题选择对应的计分规则,分别计算每个维度下两个对立倾向的总分数;第四步,对比分数确定维度偏向,以每个维度中分数更高的倾向作为该维度的标识,若出现分数完全相等的极端情况(概率极低),则通常以 “更符合日常自我认知” 的倾向为准,或重新完成该维度的相关题目进行二次确认;第五步,组合维度标识形成人格类型,将四个维度的偏向标识按 “E/I—S/N—T/F—J/P” 的固定顺序组合,即可得到最终的 16 型人格类型。

值得强调的是,16 型人格测试的分数计算核心在于 “客观反映人格倾向”,而非对分数高低进行评判。每个维度的分数差仅代表倾向的明显程度,不代表 “分数越高越优秀”—— 例如,E 维度分数高不代表比 I 维度分数高的人更擅长社交,只是两者获取能量的方式不同。分数计算的本质是为了精准匹配人格类型标识,让个体能够通过类型更清晰地认识自身的人格特质,理解自己的思维习惯、行为模式与决策逻辑。

此外,分数计算过程中需遵循 “标准化原则”,即同一测试版本的计分规则需保持一致,无论是个人自行测试还是专业场景下的评估,都应按照相同的计分标准进行,确保类型判定的准确性与一致性。不同版本的 16 型人格测试题目数量可能不同(常见为 40 题、93 题等),但分数计算的核心逻辑始终不变,均围绕 “维度拆分 — 分数累计 — 偏向对比 — 类型组合” 的流程展开,这也是 16 型人格测试能够广泛传播并被认可的关键所在。

16 型人格测试根据分数计算人格类型的核心,是通过四大对立维度的分数对比,提炼出具有代表性的人格类型标识。整个过程以客观计分、清晰对比、逻辑组合为核心,既保证了结果的准确性,又让个体能够直观地通过分数认识自身的人格倾向。分数不是目的,而是连接人格特质与类型标识的桥梁,其核心价值在于帮助人们更简洁、更系统地理解自我,发现自身人格的独特性与优势。