“选专业时瞎填,找工作时瞎投,上班后天天想辞职”—— 这是很多人职场迷茫的真实写照。其实,找对职业方向没那么难,霍兰德职业测试就是一把实用的 “钥匙”。作为全球应用最广的职业测评工具之一,它能帮你看清自己的职业兴趣,少走几年弯路。今天就用科学视角,好好聊聊这个靠谱的测试。

霍兰德测试的 “底层逻辑”:人职匹配才是王道

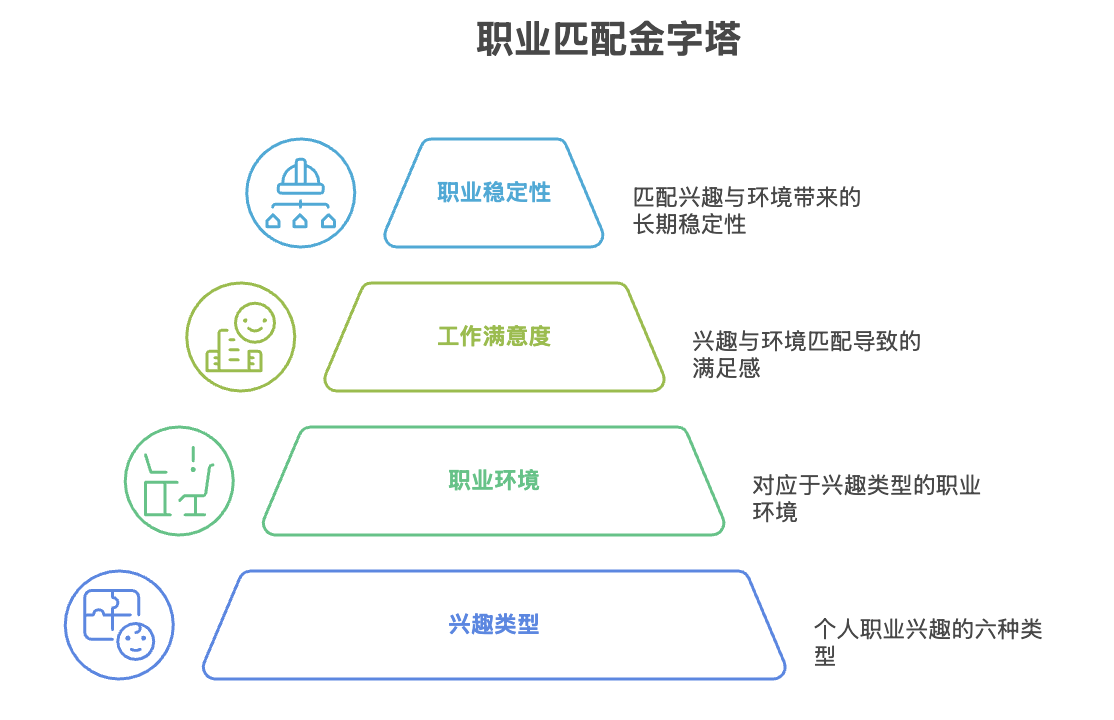

霍兰德职业测试是美国心理学家约翰?霍兰德在 20 世纪 50 年代提出的,核心理论很简单:人的职业兴趣和职业环境可以分为 6 种类型,两者越匹配,工作满意度越高,职业稳定性越强。

霍兰德发现,人们在选择职业时,其实是在寻找能满足自己兴趣的 “环境”。比如喜欢跟数字打交道的人,在会计岗位上更容易找到成就感;擅长跟人沟通的人,做销售或教师可能更顺心。这 6 种兴趣类型就像 6 块拼图,每个人都有自己的组合方式,而职业世界也能对应这 6 种类型。

经过几十年的研究验证,这个理论的科学性得到了广泛认可。数据显示,用霍兰德测试指导职业选择的人,工作两年内的离职率比盲目择业者低 30%,长期职业发展更稳定。

6 种兴趣类型,看看你属于哪一类?

霍兰德将职业兴趣分为 6 种基础类型,每种类型都有鲜明特点,对应不同的职业方向:

现实型(R):喜欢动手操作,讨厌抽象思考。这类人适合机械维修、建筑施工、农业种植等需要体力和技能的工作,比如电工、木匠、兽医。

研究型(I):对探索自然规律、破解复杂问题有强烈兴趣,擅长逻辑分析。科研人员、程序员、医生、地质学家等职业很对他们胃口。

艺术型(A):追求创造力和表达,讨厌按部就班。画家、作家、音乐家、设计师等职业能让他们发挥天赋,哪怕收入不稳定也愿意坚持。

社会型(S):热衷于与人打交道,喜欢帮助他人,有较强的同理心。教师、护士、心理咨询师、社会工作者都是典型选择。

企业型(E):擅长组织管理和说服他人,以实现目标为乐。企业家、销售经理、律师、政治家等职业能满足他们的掌控欲。

常规型(C):偏爱有规则的重复工作,做事细致有条理。会计、秘书、图书管理员、银行柜员等岗位能让他们感到踏实。

几乎没人是纯粹的单一类型,大多数人是 2-3 种类型的组合,比如 “研究型 + 现实型”“社会型 + 企业型”,组合方式决定了职业选择的广度。

测试怎么用?从结果到行动的 3 个步骤

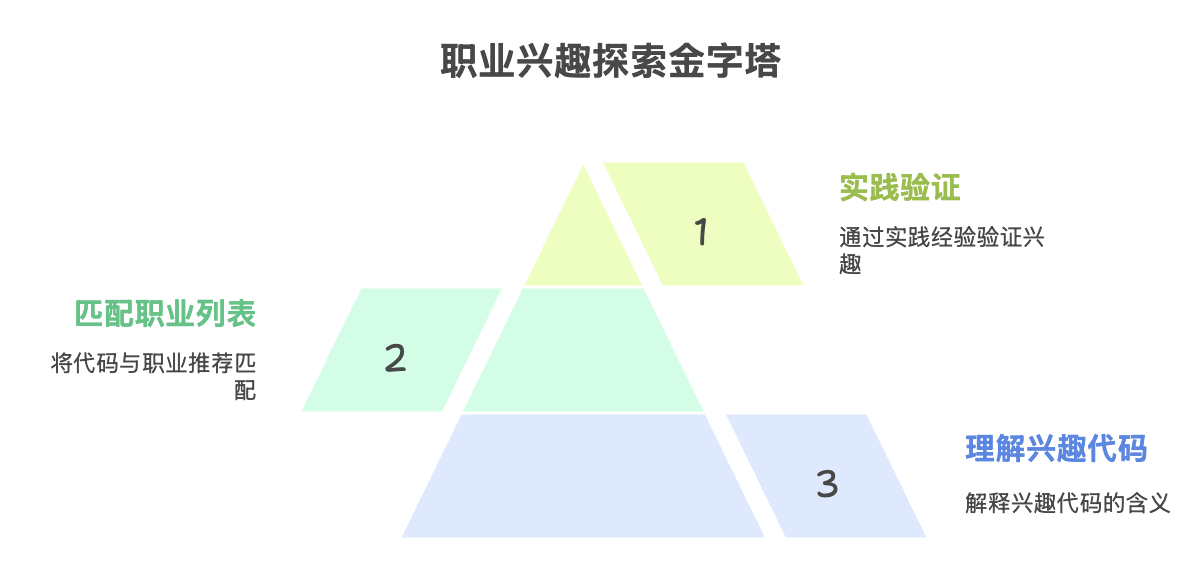

霍兰德职业测试通常包含 90-120 道题,通过你对 “组装机器”“参加辩论赛”“设计海报” 等活动的喜好程度,计算出 6 种类型的得分,排序后得出你的 “兴趣代码”(比如 RIA、SEC)。用好测试结果,要做好这三步:

第一步,看懂 “兴趣代码”。比如得分最高的前两位是 “艺术型(A)+ 社会型(S)”,说明你既喜欢创造又擅长与人互动,可考虑做艺术教师、婚礼策划师等职业。

第二步,匹配职业列表。专业的测试报告后会附上对应代码的职业推荐,比如 “企业型(E)+ 常规型(C)” 可能推荐财务经理、人力资源主管等。但别局限于列表,可根据类型特点拓展 —— 比如社会型不仅能做老师,也能尝试用户运营、社群管理等新兴职业。

第三步,结合实践验证。测试只是 “指南针”,不是 “终点站”。如果你测出适合 “研究型”,可以先通过实习、选修课接触相关工作,看看自己是否真的能忍受实验室的枯燥;喜欢 “艺术型” 的人,不妨先做个副业试试水,再决定是否全职投入。

这些误区,很多人都踩过

霍兰德测试虽科学,但用错了反而会误导自己,这几个坑一定要避开:

把测试当 “圣旨”:有人测出 “常规型” 得分低,就坚决不做行政工作,殊不知很多岗位需要复合型能力。测试是参考,不是限制,人的兴趣也会随经历变化。

忽略 “能力短板”:比如艺术型的人想当画家,但缺乏绘画天赋和训练,光有兴趣很难走远。职业选择要结合兴趣、能力和市场需求,三者缺一不可。

迷信 “简化版测试”:网上很多 “10 道题测霍兰德类型” 的工具,信度很低。专业测试需要足够多的题目才能保证准确性,建议通过正规心理机构或职业规划平台进行测评。

哪些人最该做霍兰德测试?

如果你正处于这几个阶段,强烈建议试试霍兰德测试:

高中生选专业:提前了解兴趣,避免盲目跟风选 “热门专业”,毕业后发现自己根本不喜欢。

职场新人迷茫期:工作 1-3 年,感觉 “做啥都没热情”,用测试重新定位方向。

想转行但没头绪:通过测试找到兴趣与职业的结合点,让转行更有针对性。

霍兰德职业测试的价值,在于帮你跳出 “我应该做什么” 的思维,转向 “我喜欢做什么”。毕竟,能把兴趣变成事业的人,不仅更容易成功,更能在每天的工作中找到幸福感。但要记住,测试只是起点,真正的职业答案,永远藏在探索和实践里。希望每个人都能通过科学的工具,找到那个让自己 “越干越有劲” 的职业方向。