大学生活如同一段充满探索与蜕变的旅程,年轻的心灵在知识的海洋中遨游,也在人际关系、未来规划的漩涡中探寻方向。大学生心理测试恰似一面温润的明镜,静静映照出青春岁月里那些微妙的心理状态 —— 从学业压力下的焦虑,到人际交往中的困惑,从自我认知的迷茫到对未来的憧憬,它以温和的方式捕捉这些心灵的褶皱,让大学生在自我观照中,更好地理解自己,接纳自己,从容走过这段独特的人生阶段。

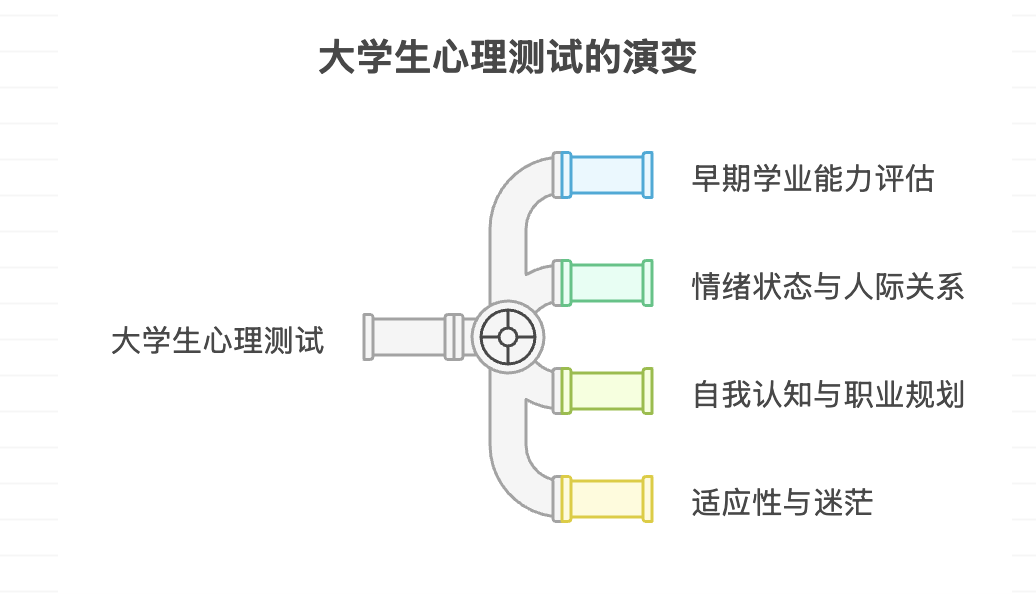

大学生心理测试的出现,与高等教育的发展和对青年心理的关注息息相关。20 世纪初,随着大学规模的扩大,学生群体的心理需求日益凸显,学业适应、人际交往等问题开始进入研究者的视野。早期的测试多聚焦于学业能力评估,帮助学生了解自己的学习潜力,随着心理学的发展,人们逐渐意识到,大学生的心理健康与学业表现、人生发展同样重要。

20 世纪中期,专门针对大学生群体的心理测试开始出现,这些测试不再局限于能力评估,而是扩展到情绪状态、人际关系、自我认知等多个领域。研究者们结合大学生的生活场景 —— 课堂学习、宿舍交往、社会实践、职业规划等,设计出更贴合其心理特点的测试内容。例如,针对新生的适应问题,开发出学业适应测试;针对毕业生的迷茫,设计出职业心理测试。

如今,大学生心理测试已成为高校心理健康教育的重要组成部分,形式从纸质问卷发展到线上测评,内容也更趋丰富多元,既关注普遍的心理状态,也兼顾个体的独特需求,如同一位默默陪伴的朋友,守护着大学生的心灵成长。

大学生心理测试的核心考察维度

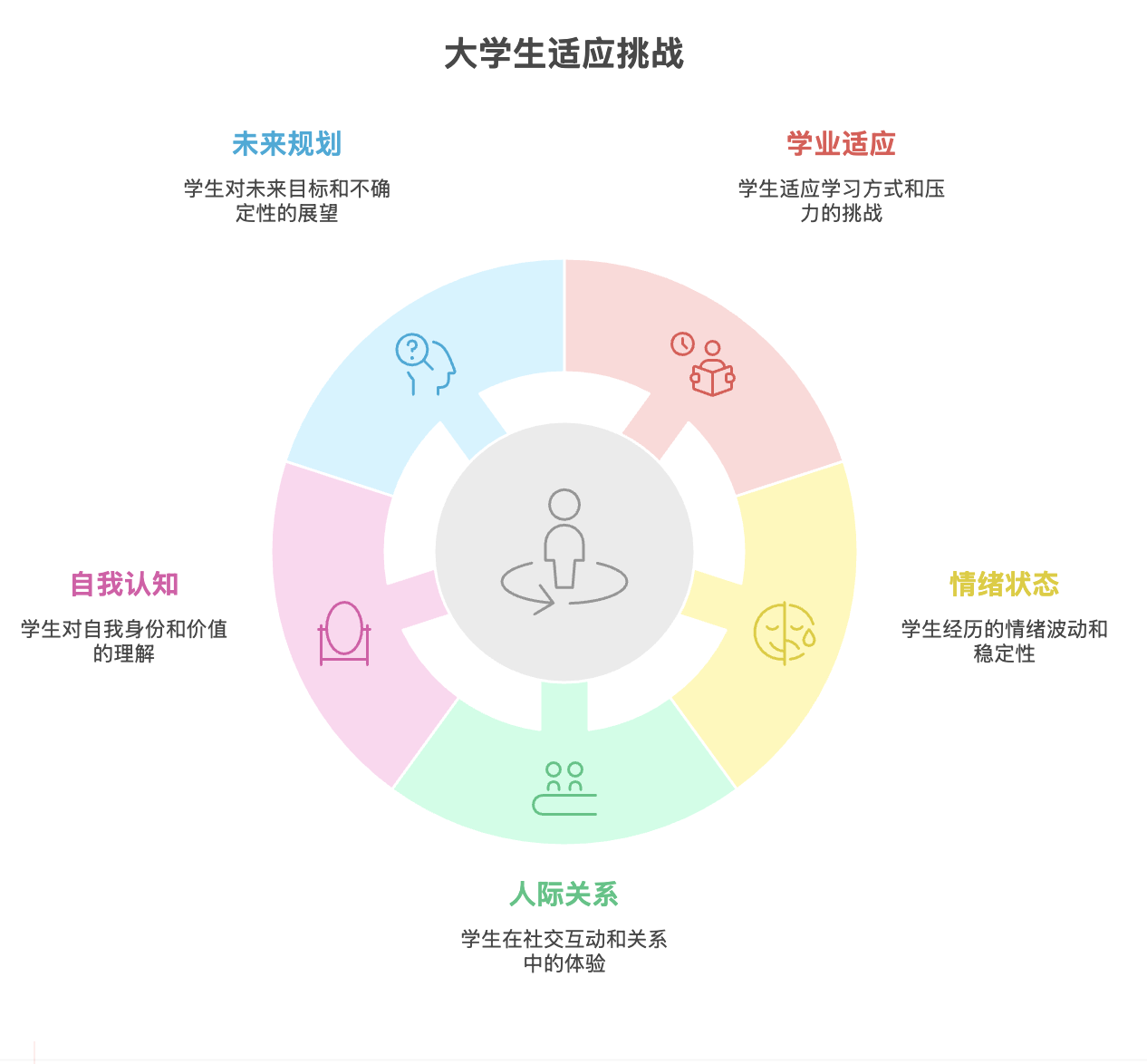

大学生心理测试的核心,在于从多个维度捕捉大学生群体特有的心理状态与特质,这些维度如同多棱镜,折射出青春心灵的丰富面向。

学业适应是测试的重要维度之一,它关注大学生在学习方式、学业压力、专业认同等方面的适应情况。进入大学后,学习模式从被动接受转向主动探索,许多学生可能会面临不适应 —— 有人对专业课程感到吃力,有人对自主学习的模式无所适从,有人因成绩波动而焦虑。测试通过设计相关问题,如 “你是否能适应大学的自主学习模式?”“面对繁重的课业,你是否感到压力过大?”,了解学生的学业适应状况,捕捉那些可能影响学习状态的心理因素。

情绪状态是测试的核心维度,它涵盖大学生常见的情绪体验,如焦虑、抑郁、快乐、兴奋等。大学生正处于情绪波动较大的时期,学业压力、人际关系、未来迷茫等都可能引发情绪的起伏。测试通过询问 “近段时间,你是否经常感到莫名的烦躁?”“你是否能从日常活动中感受到快乐?” 等问题,描绘学生的情绪图谱,了解其情绪的稳定性与积极程度,以及可能存在的情绪困扰。

人际关系维度聚焦于大学生在与同学、室友、老师等人交往中的状态与感受。大学是人际关系的新起点,宿舍相处、社团交往、师生互动等都需要新的相处模式,有人能快速融入集体,有人则可能感到孤独或冲突。测试通过 “你是否能与室友友好相处?”“在遇到困难时,你是否能顺利向他人求助?” 等问题,了解学生的人际交往能力、人际支持状况,以及在交往中可能存在的困惑。

自我认知维度探索大学生对自我的认识与接纳程度,包括对自己的性格、能力、价值的看法。大学阶段是自我认知形成的关键时期,学生开始更深入地思考 “我是谁”“我想成为什么样的人” 等问题,可能会经历自我怀疑或自我认同的过程。测试通过 “你是否满意自己的性格?”“你是否清楚自己的优势与不足?” 等问题,了解学生的自我认知水平,以及是否存在过低或过高的自我评价。

未来规划维度关注大学生对未来的期待、迷茫与规划能力。临近毕业时,就业、考研、出国等选择会让许多学生感到压力与迷茫,对未来的不确定性可能引发焦虑。测试通过 “你是否对自己的未来有清晰的规划?”“面对未来的不确定性,你是否感到迷茫?” 等问题,了解学生的未来定向,以及在规划未来过程中可能存在的心理状态。

大学生心理测试的常见类型

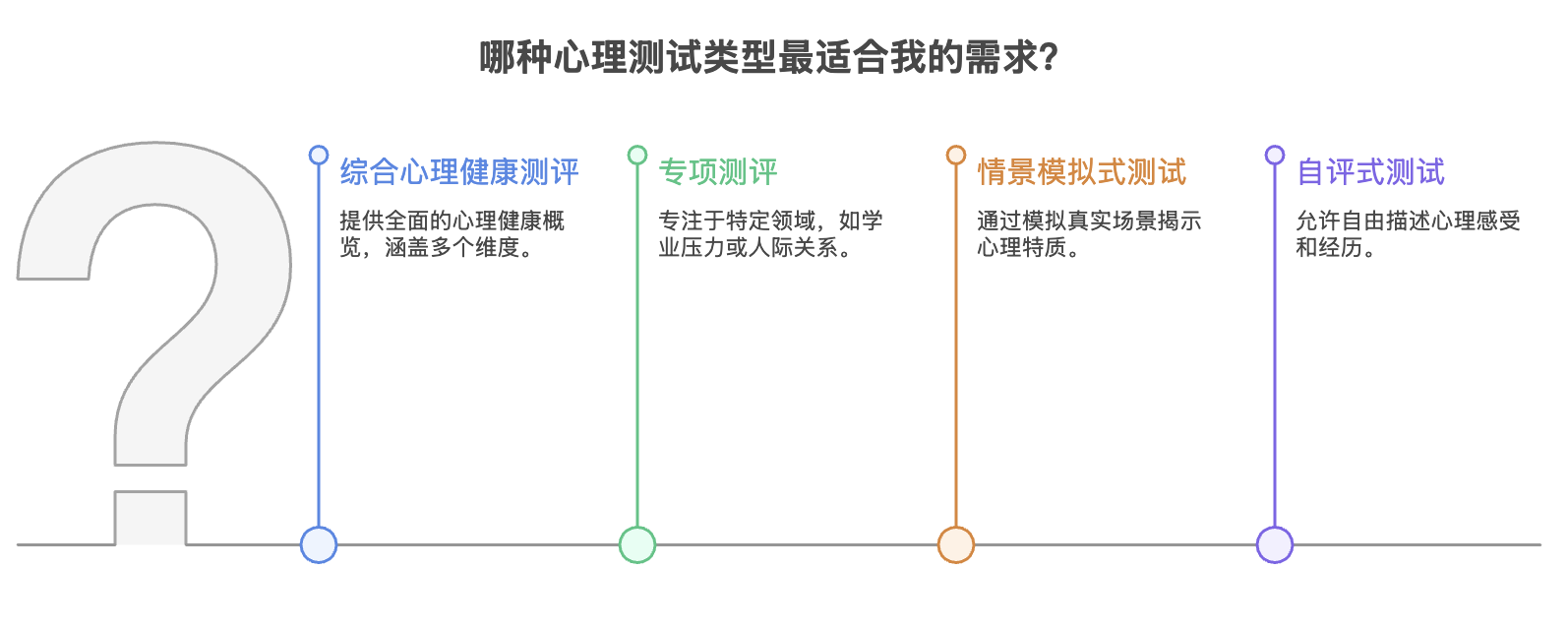

大学生心理测试形式多样,每种类型都针对大学生的心理特点与需求而设计,从不同角度贴近青春心灵。

综合心理健康测评是常见类型,它涵盖学业适应、情绪状态、人际关系等多个维度,通过一系列问题全面评估大学生的心理健康状况。这种测试如同全面的 “心理体检”,能让学生对自己的整体心理状态有清晰的认识,了解哪些方面状态良好,哪些方面需要关注。

专项测评则聚焦于某一特定领域,如学业压力测评、人际交往测评、情绪管理测评等。例如,学业压力测评专门针对学习中的压力源与应对方式,帮助学生了解自己的压力水平及压力来源;人际交往测评则深入探索学生在交往中的模式与困扰,如是否存在社交恐惧、人际冲突等问题。专项测评能更精准地捕捉特定领域的心理状态,为有针对性的自我调节提供参考。

情景模拟式测试通过构建大学生熟悉的生活场景,让学生想象自己的反应,从而了解其心理特质。这些场景可能是宿舍冲突、考试失利、求职受挫等,如 “当你在考试中发挥失常时,你会怎么做?” 学生的回答能反映出其应对压力的方式、情绪调节能力等,这种形式比直接的问题更能贴近真实的心理反应。

自评式测试给予学生更大的表达空间,让他们自由描述自己的心理感受与经历,如 “请描述一次让你感到非常焦虑的经历及原因”。通过学生的描述,能捕捉到那些结构化问题难以涵盖的细微心理活动,深入了解其独特的心理体验。

大学生心理测试的实施流程

大学生心理测试的实施流程如同一场温柔的心灵对话,从准备到结果呈现,每一步都旨在创造安全、舒适的空间,让真实的心理状态得以呈现。

测试前,学生无需做特殊准备,只需以平和的心态参与。测试通常会附带说明,告知测试的目的是了解自己的心理状态,而非评判好坏,帮助学生放下顾虑,避免因担心 “被贴标签” 而掩饰真实感受。测试环境多为安静的教室或线上平台,确保学生能专注于自己的内心感受。

测试过程中,学生应根据自己的真实情况作答,不必刻意迎合 “积极” 的标准。无论是对情绪的描述,还是对人际状态的评价,都要忠于自己的感受 —— 感到焦虑就如实选择,遇到困惑就坦然承认。测试题目数量因类型而异,综合测评可能有 50-100 道题,专项测评则较少,约 20-30 道,作答时间从 20 分钟到 1 小时不等。遇到引发不适的问题时,可稍作停顿,调整状态后再继续,不必强迫自己快速完成。

测试结束后,会生成一份个性化的报告。报告不会简单地给出 “健康” 或 “不健康” 的结论,而是详细描述学生在各维度的表现,如 “你在学业适应方面表现较好,但在情绪状态上存在一定的焦虑倾向”“你的人际关系和谐,但自我认知方面存在些许不自信”。报告还会对这些表现进行解释,帮助学生理解自己的心理状态,如 “适度的学业压力能促进学习,但若压力过大,则可能影响效率”。

报告中不会包含批评性的语言,而是以理解与接纳的态度呈现,让学生感受到被尊重与关怀,明白无论何种心理状态都是青春成长的一部分,都值得被关注。

大学生心理测试的意义

大学生心理测试的意义,在于为青春心灵提供一面自我观照的镜子,让学生在了解中获得成长的力量。

对学生而言,测试能带来清晰的自我认知。许多大学生在面对心理困扰时,往往不知其然,比如感到情绪低落却不知原因,与人交往不顺利却不知问题所在。测试报告能帮助他们看清困扰的来源 —— 可能是学业压力过大导致的焦虑,可能是自我认知不足引发的人际敏感,这种清晰的认知是自我调节的第一步,让他们知道 “问题在哪里”,从而更有针对性地寻求帮助或调整状态。

测试能促进自我接纳。大学生处于自我塑造的关键期,容易对自己的心理状态过于苛刻,比如因偶尔的情绪低落而怀疑自己 “心理不健康”,因社交中有些许紧张而认为自己 “有问题”。测试报告能让他们明白,许多心理状态都是大学生群体的常见现象,如学业适应期的迷茫、人际交往中的小摩擦等,这些都是成长过程中的正常经历,不必过度焦虑,从而更坦然地接纳自己的不完美。

在高校心理健康教育中,测试能搭建起沟通的桥梁。通过测试,学校能了解学生的整体心理状态,有针对性地开展心理健康活动,如针对学业压力大的学生组织压力管理讲座,为人际关系困扰的学生提供团体辅导等。同时,测试也让学生知道,学校关注他们的心理需求,当遇到困扰时,有地方可以寻求帮助,减少对心理问题的 stigma。