在这个注重人际连接的时代,“情商” 早已不是陌生词汇。我们常说某人 “情商高”,却很少深究这个评价背后的依据是什么。其实,情商并非模糊的感觉判断,而是有一套系统的测试标准来衡量。今天就带大家走进情商测试标准的世界,看看这些标准究竟如何勾勒出一个人的情绪智慧轮廓。

情商测试的基础认知

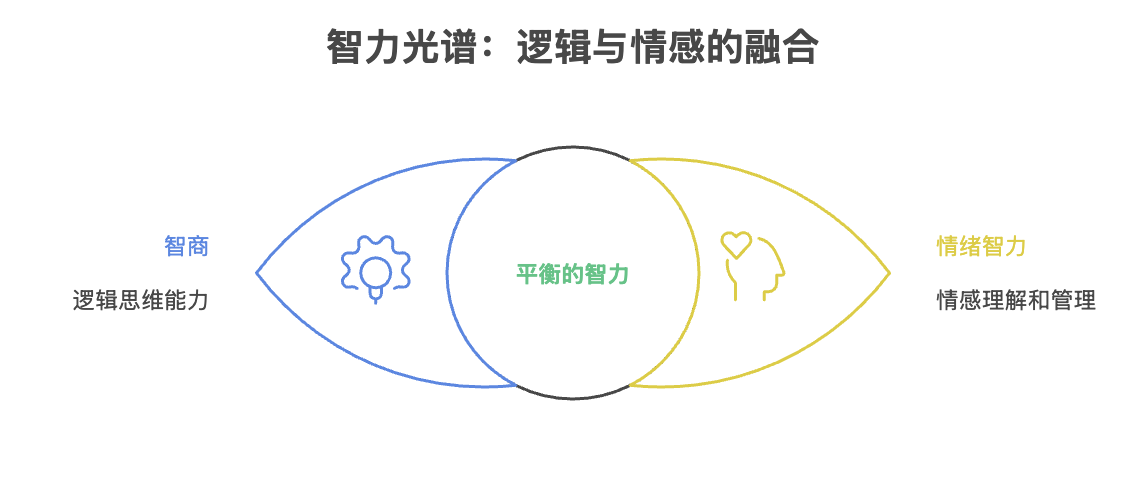

要理解情商测试标准,首先得明确什么是情商测试。简单来说,它是专门用来评估人们情绪智力水平的工具。这里的 “情绪智力”,指的是一个人感知、理解、管理自身及他人情绪的能力,与侧重逻辑思维的智商形成鲜明对比。

如果说智商像一台精密的计算器,那情商就像一套灵活的社交操作系统。情商测试的核心目标,就是通过科学设计的流程,把这种看不见摸不着的 “情绪能力” 转化为可观察、可比较的评估结果。它不考察知识储备,也不测试解题技巧,只关注我们在情绪互动中的表现与特质。

情商测试标准的发展脉络

情商测试标准的形成并非一蹴而就,而是经过了几十年的探索演变。上世纪 90 年代,美国心理学家约翰?梅耶和彼得?萨洛维首次提出 “情绪智力” 的学术概念,为情商测试奠定了理论基础。但当时这一概念仅在学术圈传播,并未走进大众视野。

真正让情商测试标准获得广泛关注的,是 1995 年丹尼尔?戈尔曼的《情商:为什么情商比智商更重要》一书的出版。这本书像一把钥匙,打开了公众对情绪智力的认知大门,也推动了情商测试从学术研究走向实际应用。随着需求增长,各种测试工具不断涌现,标准也在实践中逐渐完善,形成了如今多元而系统的评估体系。

常见的情商测试类型

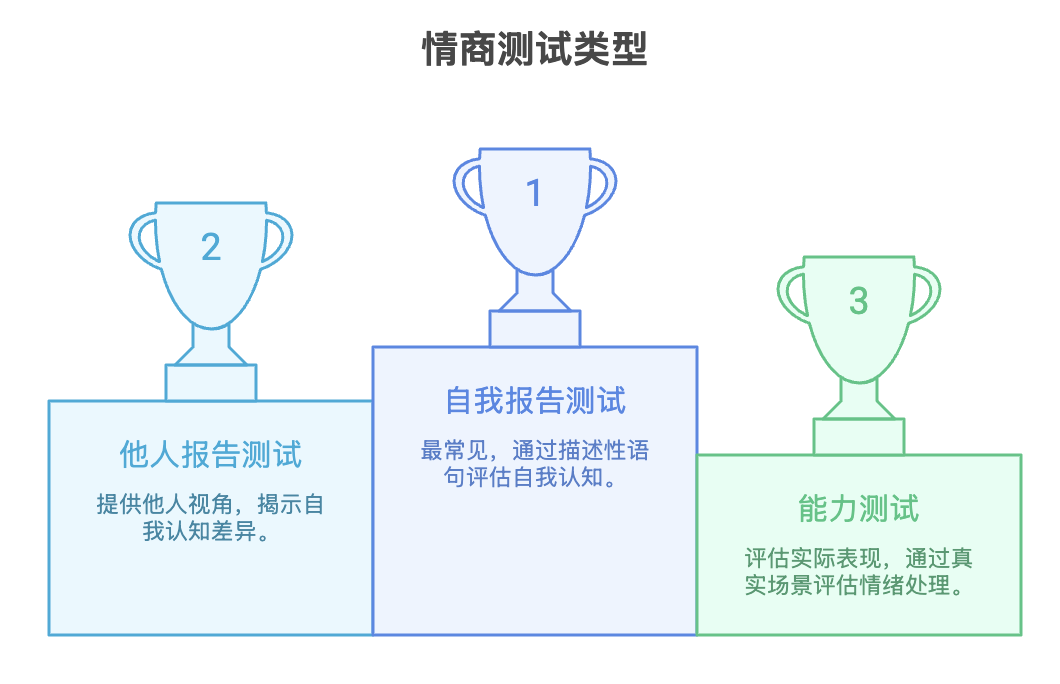

目前主流的情商测试主要分为三大类,每种类型都有其独特的评估逻辑和适用场景。

自我报告测试是最常见的类型,就像一场与自己的深度对话。测试通过一系列描述性语句,让受访者根据自身情况选择符合程度。比如 “我能快速察觉自己的情绪变化”“面对冲突时我容易失控” 等陈述,选项从 “完全不符合” 到 “完全符合” 不等。这种测试操作简单,能让个体快速了解自己对情绪的认知状况,很多线上流行的情商测试都属于此类。

他人报告测试则像是一面 “他人视角的镜子”。它邀请受访者的同事、朋友或家人进行评价,采用与自我报告相似的量表形式,从旁观者角度评估其情绪表现。比如同样的 “理解他人情绪” 指标,既由自己打分,也由他人打分,通过对比能发现自我认知与他人评价的差异,这种 360 度反馈的方式在团队评估中很常用。

能力测试更注重实际表现的考察,典型代表是 MEIS 情商测试。它通过设置真实的情绪场景题,让受访者做出选择。比如给出一段包含情绪冲突的对话,让测试者判断当事人的情绪状态及最佳应对方式。这类测试的答案没有绝对对错,而是根据情绪处理的有效性进行评分,能更客观地反映实际情绪能力。

情商测试的核心评分维度

无论哪种测试类型,评分标准都围绕四大核心维度展开,它们共同构成了情商的完整画像。

自我意识维度关注个体对自身情绪的感知能力。包括能否准确识别 “我现在很焦虑”“我感到很满足” 等情绪状态,能否用恰当的语言表达情绪,以及在压力下能否保持情绪觉察。高分者就像给自己的情绪装了 “雷达”,总能及时捕捉内心变化。

自我管理维度考察情绪调控能力。比如遇到挫折时能否快速平复负面情绪,面对目标时能否用积极情绪自我激励,以及在情绪波动时能否做出理性决策。那些 “泰山崩于前而色不变” 的人,往往在这一维度表现突出。

社交意识维度聚焦对他人情绪的理解。核心是同理心,即能否站在对方角度感受情绪,能否通过言行举止判断他人真实感受,以及在不同社交场合能否把握情绪氛围。擅长 “察言观色” 的人,这一维度得分通常较高。

关系管理维度则看重人际互动中的情绪运用能力。包括处理冲突时能否兼顾双方情绪,团队合作中能否营造积极氛围,以及能否通过情绪影响力带动他人。职场中那些 “团队粘合剂” 式的人物,往往在这一维度表现优异。

在具体评分时,多数测试会将总分划分为不同区间。一般来说,低分区间提示某些维度需要重点提升,中等分数表示具备基础能力但有提升空间,高分则意味着拥有较强的情绪智慧。

理解情商测试标准的现实价值

了解情商测试标准,并非为了得到一个数字标签,而是为了更好地认识自己。当我们知道测试从哪些维度评估情商,就能有针对性地观察自己的情绪模式:是自我意识不足,还是社交意识有待加强?

在人际关系中,这些标准能帮我们发现互动中的盲点。比如通过他人报告测试发现自己 “容易忽略他人情绪”,就可以在交往中更刻意地关注对方反应。在个人成长中,标准就像导航系统,指引我们在情绪管理的道路上不断精进。

情商测试标准的意义,在于它让抽象的 “情商” 变得具体可感。它是帮助我们理解情绪、改善关系的镜子。当我们读懂这些标准,也就掌握了提升情绪智慧的密码,从而在生活与人际中更从容地前行。希望每个人都能通过了解这些标准,更好地认识自己的情绪世界,成为更懂自己、也更懂他人的人。