大脑年龄免费测试评估题:刷爆朋友圈的背后,藏着我们对健康的焦虑“你的大脑年龄是 35 岁,超过 80% 同龄人!”“警告:测试显示你的大脑年龄比实际大 10 岁”…… 打开微信朋友圈,类似的大脑年龄测试结果截图总能占据半屏。这些测试题,正成为新的社交热点,有人每天测三次,有人拉着全家老小挨个打卡,背后折射出人们对健康的复杂心态。

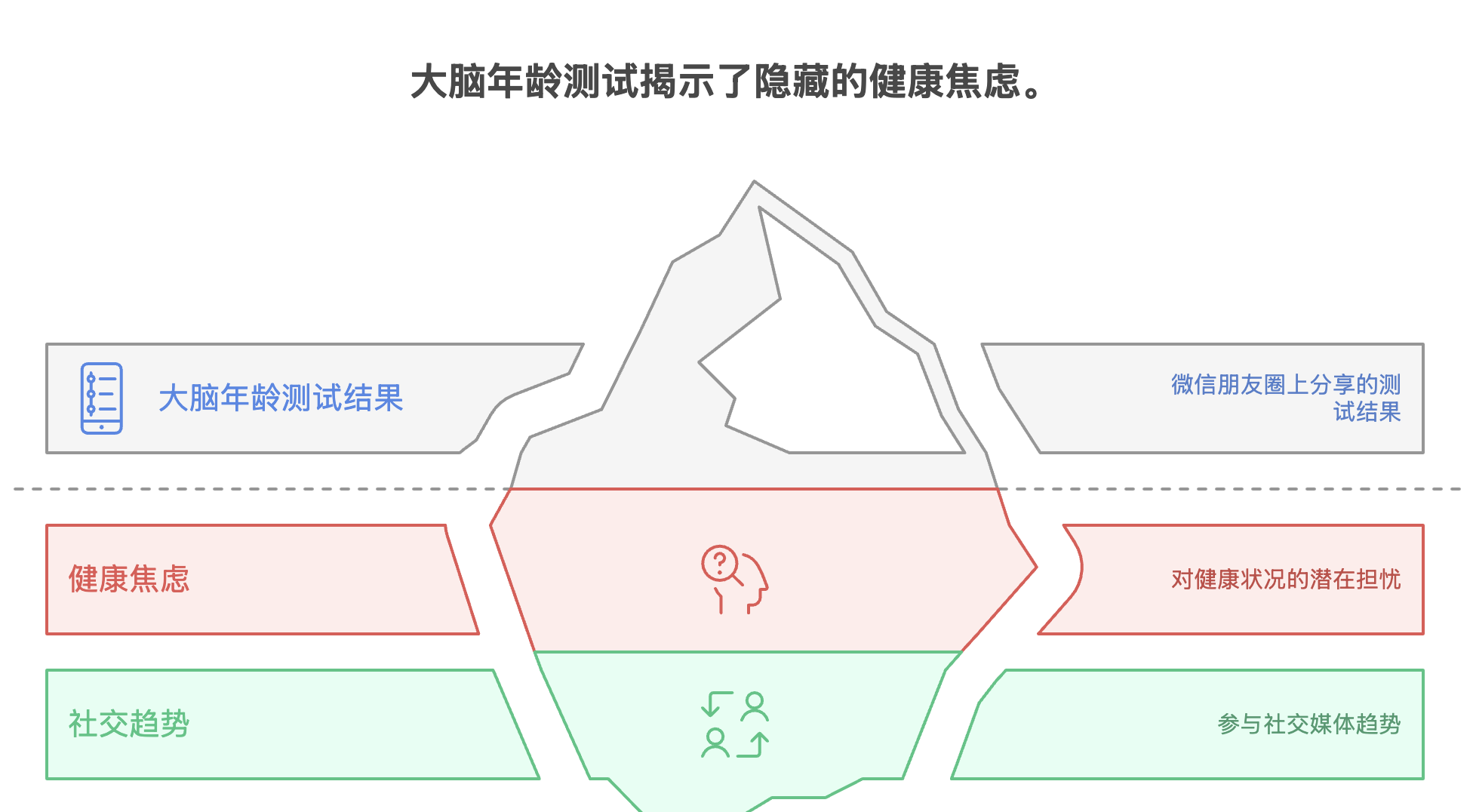

这类测试题能快速走红,首先抓住了大众对 “大脑衰老” 的集体焦虑。当代人熬夜、久坐、过度依赖电子设备,总觉得记忆力不如从前。测试题里的数字串记忆、图形推理等题目,像一把尺子,让人们能直观衡量自己的大脑状态。32 岁的程序员小林说:“连续加班一周后测试,大脑年龄显示 45 岁,吓得我立刻买了一堆核桃。” 哪怕知道题目设计简单,他还是忍不住把结果当成健康预警。

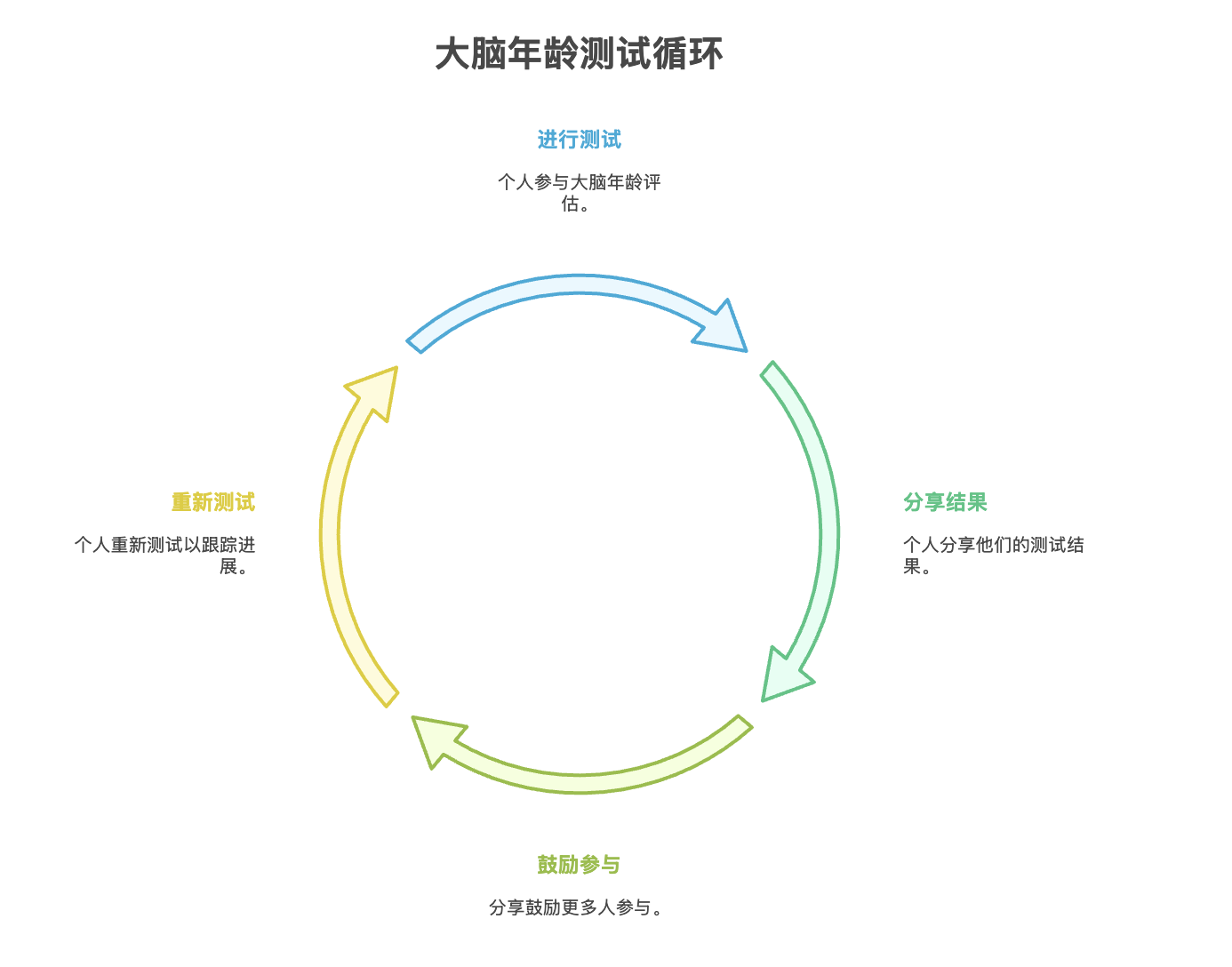

测试的社交传播力更不容小觑。同事聚餐时,有人掏出手机:“来测测谁的大脑最年轻!”5 分钟就能完成的 10 道题,成了破冰神器。年轻人比拼 “大脑年龄低于实际年龄” 的优越感,长辈们则转发 “大脑保养秘籍” 到家庭群,顺带附上自己的测试分数。#30 岁大脑年龄 20 岁的秘诀# #别让大脑比你先老 #等话题,轻松突破千万阅读量,形成 “测试 - 分享 - 再测试” 的循环。

从设计逻辑看,这些测试题其实暗藏心理学技巧。题目大多围绕 “短期记忆”“逻辑思维” 等基础能力,比如让你在 10 秒内记住 5 个单词,或找出图形排列规律。这类题目难度可控,既能让多数人获得 “大脑年龄达标” 的正向反馈,又会通过一两道易错题制造 “小有欠缺” 的紧迫感,促使人们分享到朋友圈寻求安慰或挑战他人。

但过度较真可能适得其反。有网友为了让大脑年龄 “年轻 5 岁”,每天花两小时刷题,反而影响了正常工作;还有老人看到 “大脑年龄偏高” 的结果后茶饭不思,非要去医院做全套检查。医生指出,专业的大脑功能评估需要结合脑电波、认知量表等多项数据,网上的测试题更像趣味游戏,不能作为医学判断依据。

更值得警惕的是部分测试的 “免费陷阱”。有些平台要求填写手机号、身份证号才能查看完整结果,实则在收集用户信息;还有测试结束后弹出 “付费解锁详细报告”,价格从几十到几百元不等,内容却和免费部分大同小异。去年就有消费者投诉,某测试小程序在用户授权后,自动订阅了每月扣费的 “大脑训练课程”,维权十分麻烦。

说到底,大脑健康从来不是靠测试题定义的。规律作息、适度运动、保持社交,这些老生常谈的习惯,比任何测试结果都更有意义。把测试当成提醒自己关注健康的契机,而非焦虑的来源,或许才是正确的打开方式。毕竟,真正的年轻大脑,永远属于那些用心生活的人。