在心理学领域,人格评估一直是深入了解个体心理特质与行为模式的重要手段。明尼苏达多项人格测验(MMPI)犹如一面镜子,能够较为全面、细致地映照出受测者的人格风貌,为心理咨询、职业选拔等众多领域提供了极为有价值的参考依据。

MMPI 诞生于 20 世纪 30 年代末至 40 年代初,由美国明尼苏达大学的心理学家斯塔克·哈撒韦(Starke Hathaway)和精神病学家 J.C. 麦金利(J.C. McKinley)共同研发。其研发初衷是为了辅助精神疾病的临床诊断,通过对大量临床患者和正常人群样本的深入研究与数据收集,精心编制而成。在随后的几十年间,MMPI 经历了多次修订与完善,其中 MMPI-2 是最为常用的版本之一,它在原有的基础上更新了题目内容,优化了常模数据,进一步提高了测试的准确性与有效性,使其能够更好地适应现代社会的多元文化背景和复杂心理现象。

测试内容与题型结构

MMPI 测试包含了丰富多样的内容,共计 567 个自我陈述式的题目(MMPI-2 为 567 题,不同版本可能略有差异)。这些题目广泛涉及到个体生活的各个方面,如身体状况、心理感受、家庭关系、社会交往、兴趣爱好、道德观念、宗教信仰、性态度等。题型均为选择题,受测者需要针对每个题目在“是”“否”“无法回答”三个选项中做出选择。例如,“我经常感到头痛”“我喜欢参加社交聚会”“我有时会说谎”等题目,通过受测者对这些看似简单却极具代表性问题的回答,逐步勾勒出其人格特征的轮廓。

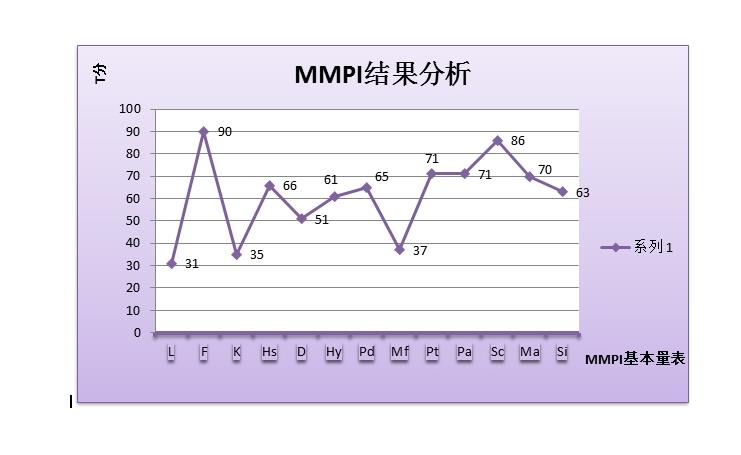

计分标准与量表解释

MMPI 的计分过程较为复杂且严谨。每个题目都与特定的量表相关联,当受测者完成答题后,需要将答案转换为相应的量表得分。其中包含了多个基本量表,如疑病(Hs)量表、抑郁(D)量表、癔症(Hy)量表、精神病态(Pd)量表、男子气 - 女子气(Mf)量表、偏执(Pa)量表、精神衰弱(Pt)量表、精神分裂症(Sc)量表、轻躁狂(Ma)量表、社会内向(Si)量表等。

以疑病量表为例,如果受测者在多个与身体不适担忧相关的题目上选择“是”,则该量表得分可能较高。高分者可能具有过度关注自身健康状况、疑病倾向明显等特征,表现为频繁就医检查,尽管身体并无实质性病变,但仍坚信自己患有某种严重疾病;而低分者则相对对自己的身体状况较为自信,较少出现无端的疑病担忧。再如,抑郁量表得分高的人,往往表现出情绪低落、失去兴趣、自责自罪、睡眠障碍等典型的抑郁症状,可能在生活中时常感到无助与绝望,对未来缺乏信心;得分低则表明情绪状态较为积极乐观,较少受到抑郁情绪的困扰。

此外,MMPI 还设有一些效度量表,如疑问(Q)量表、说谎(L)量表、诈病(F)量表、校正(K)量表等。这些效度量表用于评估受测者答题的真实性和可靠性。例如,说谎量表得分过高,可能意味着受测者在故意隐瞒真实情况或试图美化自己的形象;诈病量表得分异常,则可能提示受测者有夸大症状或伪装心理问题的嫌疑。通过对效度量表的分析,可以有效排除因受测者不认真答题或故意造假而导致的测试结果偏差,确保测试结果的可信度。

十个与临床有关的指标:

1、Hs--疑病);

2、D--抑郁);

3、hy--癔症);

4、Pd--心理变态);

5、Mf--男性化~女性化);

6、Pa--偏执);

7、Pt--精神衰弱);

8、Sc--精神分裂);

9、Ma--轻躁症);

10、Si--社会内向)

五个研究量表指标:

1、外显性焦虑(Mas);

2、依赖性(Dy);

3、支配性(Do);

4、社会责任(Re);

5、控制力(Cn)

及其它三个因素:

1、说谎或掩饰(L);

2、诈分(F);

3、校正分(K)