大学生站在校园与社会的交界处,如同手握多张地图却不知哪条路通往心之所向的旅人。职业的选择关乎未来数年乃至数十年的生活轨迹,而大学生职业测试恰似一枚精准的指南针,在专业与职业、兴趣与现实的交叉路口,为他们指引方向。它不直接决定职业选择,却能唤醒对自我与职业关系的思考,让职业探索从模糊的想象变为清晰的认知,帮助大学生在纷繁的职业世界中,找到与自己特质相契的那条路。

大学生职业测试的出现,与高等教育普及后职业选择的复杂化密切相关。在高等教育规模较小的年代,大学生的职业选择相对单一,多遵循专业对口的路径,对职业测试的需求并不迫切。随着高校扩招,专业设置日益丰富,社会职业种类呈爆炸式增长,大学生面临的选择不再局限于 “专业对应的少数职业”,而是陷入 “无数可能却不知如何选择” 的困境。

20 世纪中后期,国外开始将职业测评理念引入高等教育领域,针对大学生群体的职业测试工具逐渐发展起来。这些测试最初以兴趣评估为核心,帮助学生发现自己喜欢的职业类型。到了 20 世纪末,国内高校也开始引入职业测试,结合中国大学生的专业背景与就业环境,开发出更具针对性的测评内容,如将专业技能与职业要求匹配、考虑国内行业发展特点等。

如今,大学生职业测试已成为高校就业指导的重要组成部分,从大一的职业启蒙到大四的就业冲刺,贯穿大学生涯的不同阶段,如同一位陪伴成长的职业顾问,见证着学生从迷茫到清晰的职业探索过程。

大学生职业测试的核心考察维度

大学生职业测试的核心,在于从多个维度搭建起自我与职业的连接桥梁,这些维度如同职业适配的拼图,共同构成职业选择的参考框架。

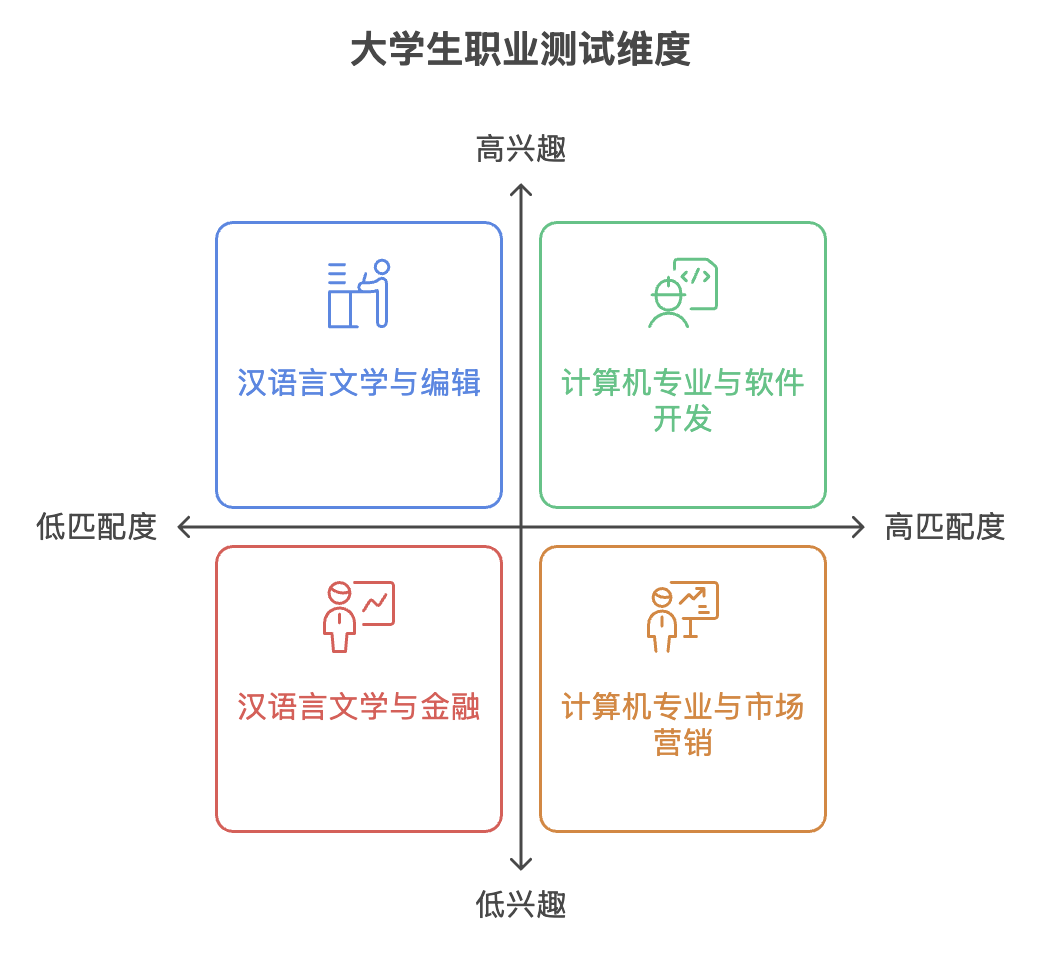

专业匹配度是测试的基础维度,它关注大学生所学专业与职业要求的契合程度。每个专业都有其对应的核心技能与知识体系,而不同职业对专业背景的要求各异 —— 有些职业严格限定专业领域,如医生、律师;有些职业则接受跨专业人才,如市场营销、管理类岗位。测试通过分析学生的专业课程、技能掌握情况,结合职业对专业的要求,评估匹配程度,如 “你的计算机专业背景与软件开发岗位的匹配度较高”“你的汉语言文学专业与编辑岗位的技能需求相契合”。

职业兴趣是测试的核心维度,它探索大学生在职业活动中的偏好与热情。兴趣是长期职业发展的内在动力,一个人对某类职业的兴趣往往能支撑其克服困难、持续投入。测试通过 “你是否喜欢与人沟通并帮助他人解决问题?”“你是否对数据分析与逻辑推理充满兴趣?” 等问题,挖掘兴趣倾向,并关联到对应的职业领域,如喜欢与人互动的人可能对教育、人力资源等职业感兴趣,擅长逻辑分析的人可能倾向于科研、金融等领域。

能力倾向维度聚焦于大学生在不同职业领域的潜在能力,如沟通能力、创新能力、组织能力、动手能力等。不同职业对能力的要求各有侧重,例如,教师需要出色的表达与沟通能力,设计师需要较强的创新与审美能力,工程师需要扎实的动手与解决问题能力。测试通过情景题、行为描述题等形式,评估学生的能力优势,如 “你在团队协作中表现出较强的协调能力,适合需要团队合作的职业”。

职业价值观维度关注大学生在职业中最看重的因素,如薪资待遇、社会价值、工作生活平衡、发展空间等。价值观决定了职业满意度的来源,有人将实现社会价值置于首位,有人更看重职业带来的成就感与高收入。测试通过 “你是否将工作稳定性视为职业选择的重要标准?”“你是否在意职业能否为社会带来积极影响?” 等问题,梳理价值观排序,帮助学生找到与自己价值观匹配的职业,如重视稳定的人可能倾向于体制内岗位,追求发展空间的人可能更适合新兴行业。

大学生职业测试的常见类型

大学生职业测试形式丰富,每种类型都针对大学生的职业探索需求设计,从不同角度助力职业选择。

专业职业匹配测试是常见类型,它将学生的专业背景、课程成绩、技能证书等与职业要求进行比对,生成匹配度报告。例如,临床医学专业的学生可能会收到与 “医生、医学研究员、医药代表” 等职业的匹配分析,报告中会说明每个职业对专业知识的具体要求,以及学生现有条件的符合程度,帮助学生了解专业能支撑自己走向哪些职业。

职业兴趣探索测试以霍兰德职业兴趣理论为基础,将兴趣分为现实型、研究型、艺术型、社会型、企业型、常规型六种类型,每种类型对应不同的职业群。测试通过让学生对职业活动进行偏好选择,确定主导兴趣类型,如社会型兴趣的学生可能被推荐教育、社会工作等职业,企业型兴趣的学生可能被推荐管理、销售等职业。这种测试能帮助学生从兴趣出发,缩小职业探索范围。

能力与职业适配测试专注于评估学生的能力与职业要求的契合度。它会列出不同职业所需的核心能力,如 “软件工程师需要编程能力、逻辑思维能力”“记者需要文字表达能力、信息挖掘能力”,然后通过测试评估学生在这些能力上的表现,进而推荐能力匹配的职业。例如,一个沟通能力与抗压能力突出的学生,可能会被推荐公关、市场等职业。

职业价值观测评则通过梳理学生的职业价值排序,推荐能满足其核心需求的职业。例如,将 “发展空间” 排在首位的学生,可能会被推荐互联网、创业公司等成长快的领域;将 “工作生活平衡” 视为重要的学生,可能会被推荐教师、行政等工作节奏相对稳定的职业。

大学生职业测试的实施流程

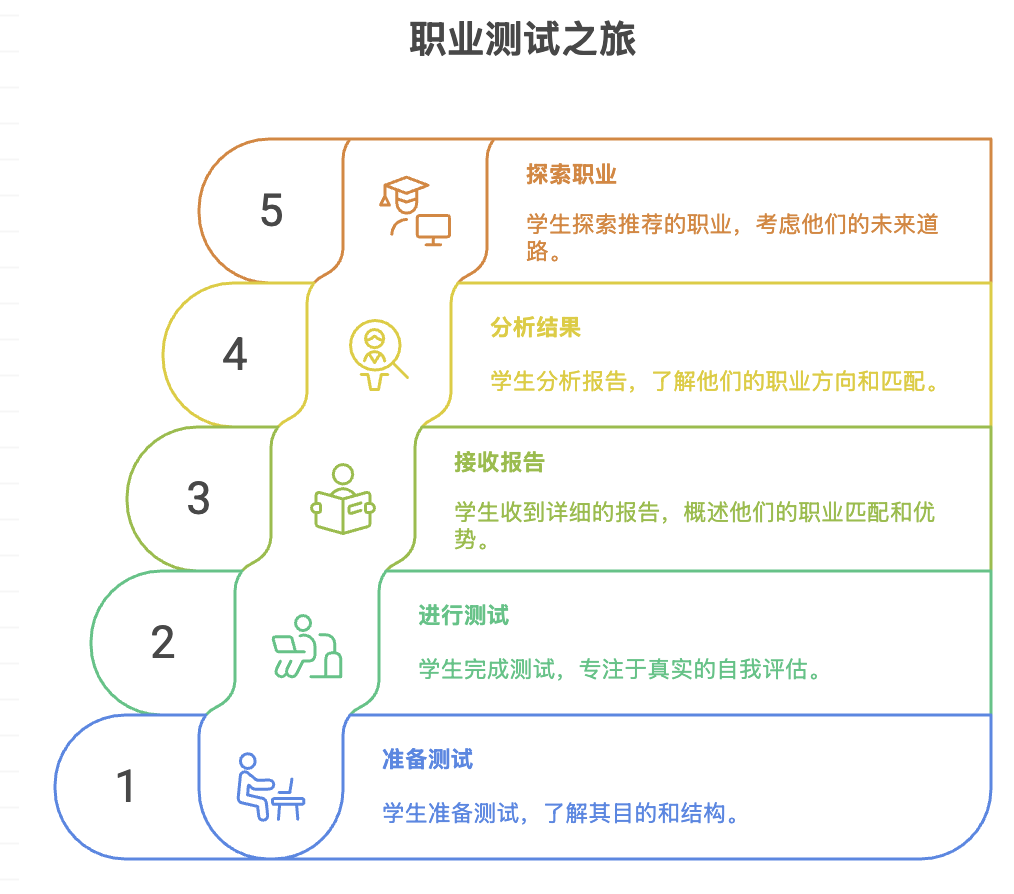

大学生职业测试的实施流程如同一场循序渐进的职业探索之旅,从准备到结果呈现,每一步都旨在引导学生深入思考自我与职业的关系。

测试前,学生需要明确测试的目的是探索可能性,而非得到唯一答案。测试平台会提供简要说明,介绍测试的内容与时长,让学生做好心理准备。选择一个安静的环境,放下对 “正确答案” 的执念,才能更真实地呈现自己的想法与感受。

测试过程中,学生应根据自身实际情况作答,不必因 “热门职业” 或 “父母期待” 而刻意改变选择。题目形式多样,有的是对职业活动的偏好判断,如 “你更愿意设计一款新产品,还是销售一款成熟产品?”;有的是对能力的自我评估,如 “你认为自己在公开演讲方面的能力如何?”;还有的是对价值观的排序,如从 “高薪、稳定、有趣” 中选择最看重的一项。测试时间通常为 30-40 分钟,作答时跟随第一直觉,过度犹豫反而可能偏离真实想法。

测试结束后,会生成一份详细的报告。报告首先呈现学生在各维度的测试结果,如专业匹配度较高的职业、主导兴趣类型、突出的能力优势、核心职业价值观等,并以图表形式直观展示。随后,报告结合这些结果,推荐适合的职业方向,并对推荐职业进行简要介绍,包括工作内容、职业特点、发展前景等。

例如,一份报告可能指出:“你的专业为市场营销,兴趣类型为企业型,具备较强的沟通与创新能力,职业价值观中最看重发展空间,适合选择市场策划、品牌管理等职业。其中,市场策划职业主要负责制定产品推广策略,需要良好的沟通与创意能力,行业发展迅速,晋升空间较大……”

报告还会分析各维度的协同作用,如 “你的研究型兴趣与较强的逻辑能力相匹配,适合从事数据分析类职业”,帮助学生理解自身特质如何共同影响职业适配性。

大学生职业测试的意义

大学生职业测试的意义,在于为职业探索提供清晰的方向感,让大学生在选择时不再盲目跟风。

对大一、大二学生而言,测试能帮助他们尽早进行职业启蒙。许多低年级学生对职业的认知停留在表面,不知道自己的专业能对应哪些职业,也不清楚自己的兴趣与能力适合什么工作。测试能让他们提前了解可能的职业方向,从而有针对性地规划大学学习,如为了目标职业选修相关课程、参加实践活动,避免毕业时才发现 “学非所用” 或 “用非所爱”。

对大三、大四学生而言,测试能助力他们聚焦就业目标。临近毕业,面对海量的招聘信息,学生容易陷入 “海投简历却无回应” 的困境。测试能帮助他们缩小求职范围,将精力集中在与自己特质匹配的职业上,提高求职效率与成功率,避免在不适合的职业上浪费时间。

测试能促进大学生的自我认知与成长。在测试过程中,学生需要深入思考自己的兴趣、能力与价值观,这种思考本身就是一种自我探索。通过报告,他们能更清晰地认识自己的优势与偏好,如 “原来我擅长沟通而非埋头研究”“我最在意的不是薪资而是能否实现自我价值”,这种认知不仅对职业选择有益,还能帮助他们在大学期间有针对性地提升自己。

测试能缓解职业选择的焦虑。许多大学生因对未来的不确定性而感到焦虑,测试报告能让他们看到 “原来有这么多适合自己的职业”,明白职业选择并非 “一锤定音”,而是有多种可能性,从而以更从容的心态面对毕业与就业。