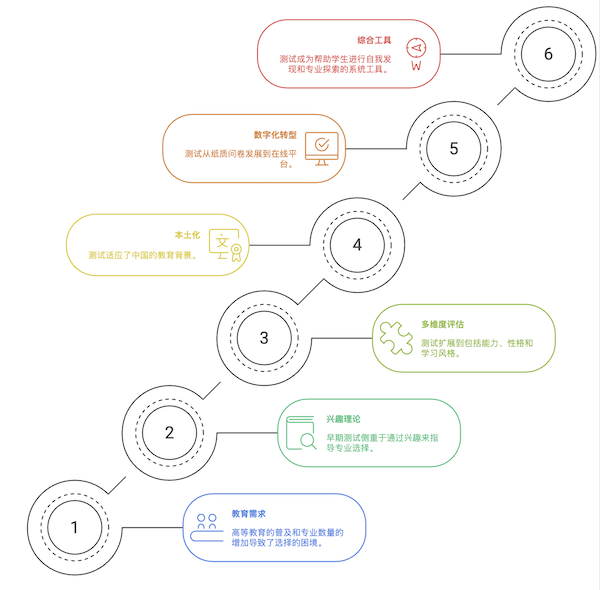

大学专业选择测试的出现,源于教育发展与个体需求的双重驱动。在高等教育规模较小、专业设置相对简单的年代,学生的专业选择往往受到家庭背景、社会认知的局限,缺乏系统的自我探索工具。随着高等教育的普及,专业数量急剧增加,学科分类日益精细,学生拥有了更多选择权的同时,也陷入了选择的困境。这种困境催生了对专业选择指导的需求,为专业选择测试的诞生提供了土壤。

20 世纪中期,国外开始出现针对学生专业选择的测评工具,这些工具最初多基于职业兴趣理论,试图通过了解学生的兴趣倾向,为其推荐相关专业。随着教育心理学的发展,专业选择测试的内容不断丰富,逐渐纳入了能力倾向、性格特质、学习风格等多个维度。到了 20 世纪末,国内也开始引入并本土化这些测评理念,结合国内高等教育的专业设置特点,开发出适合中国学生的大学专业选择测试。

如今,大学专业选择测试已形成多样化的体系,从最初的纸质问卷发展到线上测评平台,从单一的兴趣评估拓展到多维度的综合分析。它不再是简单的专业推荐清单,而是一套帮助学生深入认识自我、了解专业的系统工具,陪伴着一届又一届学生走过专业选择的关键路口。

专业选择的多维考量

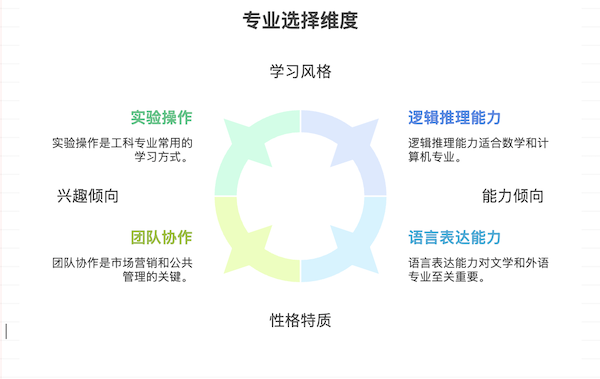

大学专业选择测试的核心,在于从多个维度勾勒出学生与专业的适配轮廓,这些维度如同构成专业选择的基石,共同决定了学生在特定专业领域的学习适应性与发展潜力。

兴趣倾向是专业选择测试中最基础的维度。这里的兴趣是学生在长期学习与生活中形成的、对特定知识领域的持续关注与热情。有人对探索自然规律、解开科学谜题充满好奇,在物理、化学、生物等学科的学习中能感受到乐趣;有人痴迷于文字的魅力,在阅读、写作、语言研究中能获得满足;还有人热衷于设计与创造,在绘画、建筑、计算机编程等领域能激发无限灵感。专业选择测试通过一系列贴近学科学习的问题,挖掘学生的兴趣方向,例如 “你是否喜欢拆装机械玩具并研究其工作原理?”“你是否经常阅读文学作品并尝试分析其中的人物形象?”,并将这些兴趣与对应的专业领域关联起来,为学生指引方向。

能力倾向是专业选择测试的另一重要维度。它指学生在不同学科领域展现出的潜在学习能力,如逻辑推理能力、空间想象能力、语言表达能力、数学运算能力等。不同的专业对能力的要求存在差异,例如,数学专业需要较强的逻辑推理与抽象思维能力,外语专业需要出色的语言感知与记忆能力,建筑专业则需要良好的空间想象与美术功底。测试通过设计相应的题目,评估学生在各学科能力上的表现,如通过数字推理题考察数学能力,通过图形分析题考察空间想象能力,从而判断其是否适合某类专业。一个在语言能力测试中表现突出的学生,可能更适合文学、外语等专业;而在逻辑推理能力上得分较高的学生,或许在数学、计算机等专业中更易取得好成绩。

性格特质也在专业选择中扮演着重要角色。不同的专业学习氛围与要求,适合不同性格的学生。严谨细致的学生在需要精确计算与规范操作的专业(如会计、医学)中更能适应;善于沟通、乐于合作的学生在需要团队协作的专业(如市场营销、公共管理)中更易融入;独立思考、耐得住寂寞的学生在需要深入钻研的专业(如哲学、理论物理)中更能坚持。专业选择测试通过分析学生的性格特点,如内外向、责任心、好奇心、抗压能力等,为其推荐适合自身性格的专业环境。

学习风格是专业选择测试中容易被忽视却至关重要的维度。学习风格指学生偏好的学习方式,如有人喜欢通过实验操作学习,有人习惯通过阅读课本掌握知识,有人擅长在讨论交流中理解概念。不同的专业有着不同的学习模式,例如,工科专业多以实验、实践操作为主,文科专业多以阅读、写作、讨论为主,理科专业则注重理论推导与逻辑分析。了解学生的学习风格,能帮助其选择更符合自身学习习惯的专业,提高学习效率与满意度。

专业选择测试的常见类型

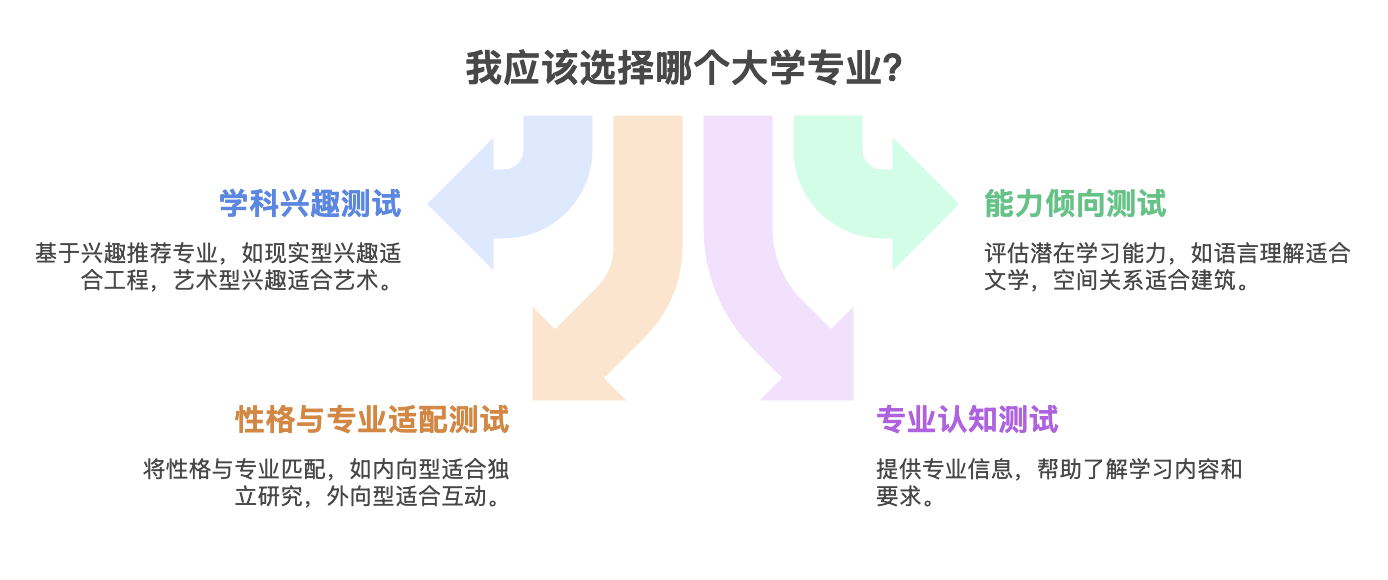

大学专业选择测试如同一个多样化的工具箱,包含多种不同类型的测评工具,每种工具都有其独特的关注焦点,从不同角度为学生提供专业选择参考。

学科兴趣测试是最常见的类型之一,它以霍兰德职业兴趣理论为基础,将学生的兴趣分为现实型、研究型、艺术型、社会型、企业型、常规型六种类型,并对应到相应的专业群。例如,现实型兴趣的学生偏好与物体、工具打交道,适合机械工程、土木工程等专业;艺术型兴趣的学生喜欢创造与表达,适合音乐、美术、戏剧等专业。这种测试通过让学生对一系列与学科学习相关的活动进行偏好排序,确定其主导兴趣类型,进而推荐相关专业,帮助学生从兴趣出发选择专业。

能力倾向测试则专注于评估学生在不同学科领域的潜在学习能力。它通常包含多个分测试,如语言理解测试、数学运算测试、空间关系测试、抽象推理测试等,每个分测试对应不同学科所需的核心能力。例如,语言理解测试成绩优异的学生,在文学、法学、新闻等专业的学习中可能更具优势;空间关系测试得分较高的学生,在建筑、测绘、工业设计等专业中可能表现更好。能力倾向测试能帮助学生了解自己的优势学科领域,避免选择那些超出自身能力范围的专业。

性格与专业适配测试通过分析学生的性格特质,推荐适合的专业类型。例如,内向型性格的学生可能更适合需要独立研究的专业(如历史学、图书馆学),外向型性格的学生可能更适合需要频繁互动的专业(如教育学、社会学)。这种测试往往基于 MBTI 性格理论或大五人格理论,将学生的性格类型与专业特点进行匹配,让学生了解自己的性格与专业学习氛围的契合度。

专业认知测试则侧重于帮助学生了解不同专业的学习内容与要求。它会介绍各专业的核心课程、培养目标、学习难度、毕业去向等信息,并通过问题引导学生思考自己对这些内容的接受度,例如 “你是否愿意学习大量的数学公式与定理?”“你是否能接受需要长期在实验室进行研究的学习模式?”。这种测试能弥补学生对专业认知的不足,让其在了解专业实际情况的基础上做出选择。

从测试到决策的探索之旅

大学专业选择测试的实施流程,如同一场循序渐进的自我探索之旅,从测试前的准备到结果的应用,每一步都旨在帮助学生更清晰地认识自我与专业。

测试前,学生需要调整心态,明确测试的目的是为了更好地了解自己,而非得到一个绝对的答案。测试平台通常会提供简要的指导说明,告知学生测试的大致内容、时长及注意事项,让学生做好心理准备。同时,学生需要选择一个安静、不受干扰的环境,确保能专注地完成测试。

测试过程中,学生需要根据自己的真实情况作答,无需刻意迎合 “热门专业” 或 “家长期望”。测试题目形式多样,有的是对兴趣的偏好选择,如 “你更愿意参加物理实验课还是语文写作课?”;有的是对能力的自我评估,如 “你认为自己解决数学难题的能力如何?”;还有的是对学习情境的反应选择,如 “当遇到复杂的专业概念时,你会优先查阅资料还是向老师请教?”。整个测试过程通常需要 40 分钟到 1 小时,学生在作答时应跟随自己的第一直觉,避免过度思考或猜测。

测试结束后,系统会生成一份详细的测试报告。报告首先会呈现学生在各维度的测评结果,如兴趣倾向分布、能力优势领域、性格特质分析等,并以图表形式直观展示。随后,报告将结合这些结果,推荐适合的专业方向,并对推荐的专业进行简要介绍,包括核心课程、学习特点、发展前景等。例如,一份报告可能会指出:“你的兴趣倾向为研究型,逻辑推理能力较强,性格严谨细致,适合选择数学、物理、计算机科学等专业。其中,计算机科学专业主要学习编程技术、算法设计等课程,需要较强的逻辑思维能力……”

需要注意的是,测试报告提供的是专业选择的参考方向,而非唯一答案。学生在阅读报告后,还需要结合自己的实际情况,如高考成绩、家庭资源、职业规划等,进行综合考量。可以通过查阅招生简章、咨询在校学生、参加大学开放日等方式,进一步了解推荐的专业,最终做出符合自身情况的选择。