心理测试的萌芽可追溯至古代文明。在古希腊,哲学家们对人类灵魂的思考,便是对心理探索的早期尝试。他们通过观察人的行为、言论,试图归纳出不同性格与心理特质的类型。而在遥远的东方,科举制度作为一种特殊的 “测试” 形式,通过对知识掌握程度、思维能力的考察,间接反映出个体的学习能力与心理特质,为选拔人才提供依据。这些早期实践,虽未形成系统的心理测试理论,却为后续发展埋下了种子。

19 世纪末,工业革命带来的社会变革,促使人们对个体差异的研究愈发重视。实验心理学的兴起,为心理测试提供了科学研究的方法与思路。德国心理学家冯特建立了世界上第一个心理学实验室,标志着心理学从哲学中独立出来,走向科学化道路。此后,心理测试如同破土而出的幼苗,开始茁壮成长。

比奈 - 西蒙智力量表的问世,成为心理测试发展史上的重要里程碑。它首次为智力的量化评估提供了标准,让人们对自身认知能力有了更清晰的衡量方式。随着时间推移,各类心理测试如雨后春笋般涌现,从人格测试到职业倾向测试,从能力评估到情绪状态检测,心理测试的范畴不断拓展,逐渐构建起一个庞大而复杂的体系。

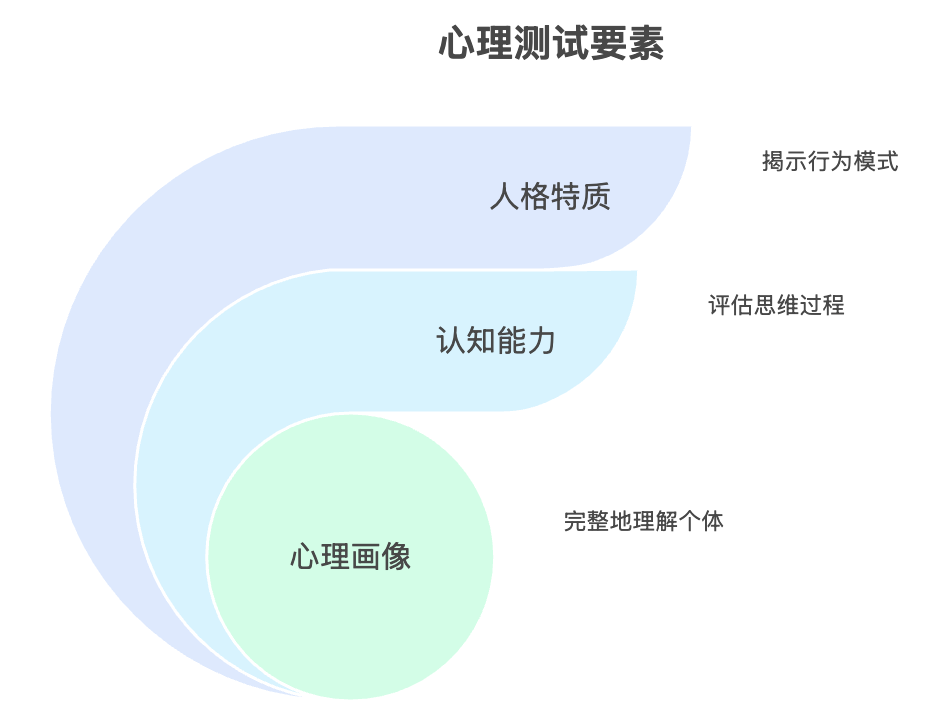

核心构成要素

心理测试的核心,在于精准捕捉个体内心深处的特质与状态,这些特质如同拼图的碎片,共同拼凑出完整的心理画像。

人格特质是心理测试中备受瞩目的要素之一。人格宛如个体内在的稳定结构,影响着人们的行为模式、思维方式以及人际交往风格。有人热情开朗,乐于社交;有人内敛沉稳,偏好独处;有人勇敢果断,敢于冒险;有人谨慎细致,注重细节。心理测试通过精心设计的问题与情境,挖掘这些潜藏的人格特质。例如,在一些人格测试中,通过询问个体在面对冲突时的反应、对新环境的适应方式等,来判断其人格类型,进而揭示其在不同生活场景中的行为倾向。

认知能力同样是关键要素。它涵盖了个体的思维、记忆、学习、解决问题等多方面能力。有些人逻辑思维敏捷,擅长分析复杂问题;有些人记忆力超群,能轻松记住大量信息;还有些人具有丰富的创造力,能提出新颖独特的想法。心理测试借助各种题目与任务,如数字推理、图形识别、文字理解等,评估个体在不同认知维度上的水平,为了解其学习潜力、职业适配性等提供重要参考。

情绪状态也是心理测试关注的重点。情绪宛如心灵的晴雨表,反映着个体当下的心理感受与压力水平。焦虑、抑郁、快乐、平静等情绪状态,不仅影响着个体的心理健康,还会对日常生活与工作产生深远影响。心理测试通过询问个体近期的情绪体验、睡眠质量、对日常活动的兴趣等,来评估其情绪状态,帮助人们及时察觉潜在的心理问题,并采取相应的调整措施。

价值观在心理测试中也占据重要地位。它代表着个体对周围事物的重要性排序与价值判断,是个体行为的内在驱动力。有人将家庭幸福视为人生最重要的目标,有人则把事业成功放在首位;有人追求社会公平正义,有人注重个人内心的宁静。心理测试通过设置一系列价值取向问题,如对不同职业选择的考量、对生活中重要事件的决策等,揭示个体的核心价值观,从而帮助其更好地理解自己的行为动机与人生追求。

常见测试类型及特点

心理测试犹如一座庞大的宝库,收藏着各式各样的测试工具,每种工具都有其独特的关注焦点与适用场景。

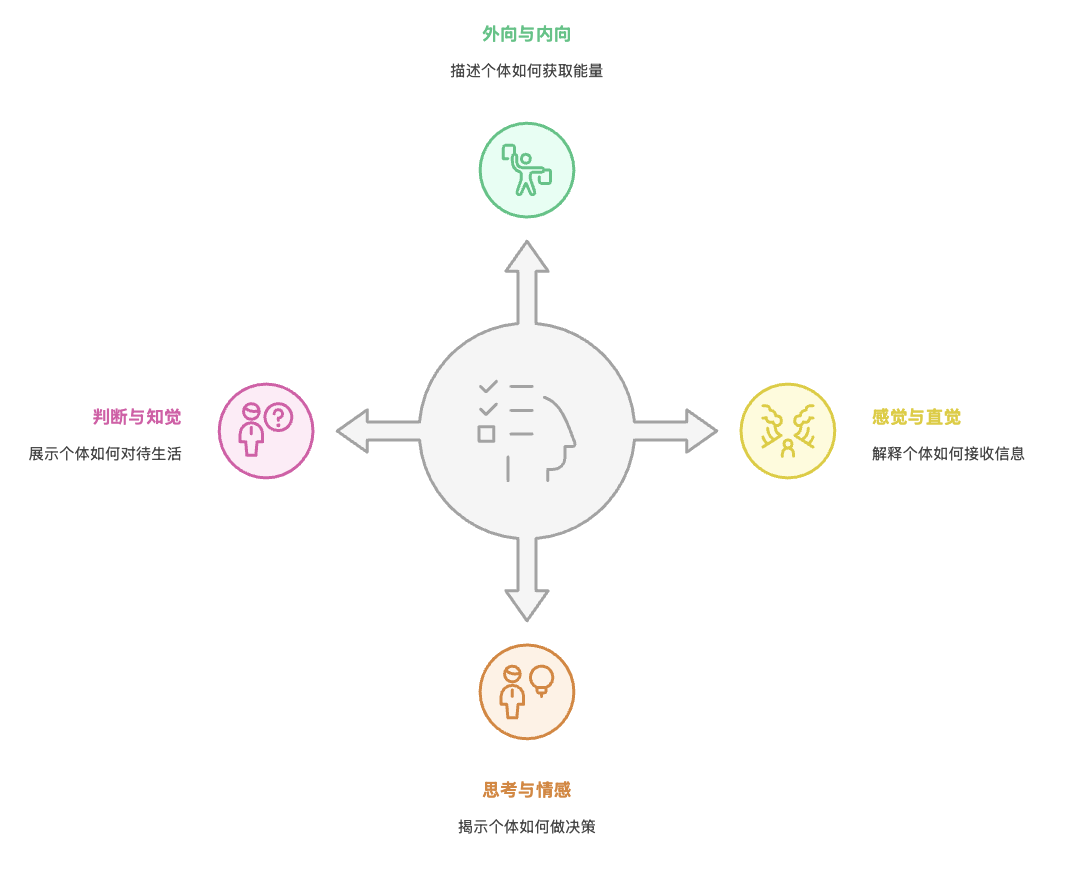

人格测试是其中应用最为广泛的类型之一。著名的 MBTI(迈尔斯 - 布里格斯类型指标)测试,以瑞士心理学家荣格的心理类型理论为基础,将人格分为 16 种不同类型。它从四个维度进行评估:外向(E)与内向(I),反映个体获取能量的方式;感觉(S)与直觉(N),体现个体接收信息的途径;思考(T)与情感(F),揭示个体做决策的依据;判断(J)与知觉(P),展示个体对待生活的态度。通过回答一系列问题,测试者能确定自己的人格类型,如 ENTJ(指挥官型人格)、INFP(调停者型人格)等,进而了解自己在职业选择、人际关系等方面的潜在倾向。这种测试的魅力在于,它为人们提供了一种简单易懂且系统的方式,来认识自己独特的人格特质,就像为心灵绘制了一幅清晰的地图。

认知能力测试则像一把精准的标尺,衡量个体在不同认知领域的潜在水平。瑞文推理测验是一种典型的非文字智力测验,它通过图形推理的方式,考查个体的观察力、空间想象力、逻辑思维能力等。测试中,个体需要根据给定的图形规律,选择正确的答案。这种测试不受文化背景、语言差异的限制,能较为客观地评估个体的一般智力水平。韦克斯勒智力量表则更为全面,它不仅包含言语理解、知觉推理、工作记忆、处理速度等多个分测验,能对个体的智力进行综合评估,还能提供各个分测验的得分,帮助人们了解自己在不同认知能力上的优势与不足,为学习、职业发展等提供针对性的建议。

情绪状态测试专注于捕捉个体当下的情绪体验与心理健康状况。症状自评量表(SCL - 90)是常用的情绪与心理健康评估工具之一,它涵盖了躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑等 90 个项目,测试者根据自己最近一周的实际感觉进行评分。通过对得分的分析,能快速了解个体是否存在心理问题以及问题的严重程度。汉密尔顿抑郁量表(HAMD)和汉密尔顿焦虑量表(HAMA)则分别针对抑郁和焦虑情绪进行专项评估,通过对个体在情绪、睡眠、认知等多个方面症状的量化分析,为诊断与干预提供科学依据。

价值观测试聚焦于个体内心深处的价值取向与人生追求。职业锚测试是其中的代表,它帮助个体确定在面临职业选择时,无论如何都不肯放弃的内心最深层次的东西,如技术 / 职能型、管理型、自主 / 独立型、安全 / 稳定型、创业型、服务型、挑战型、生活型等职业锚类型。个体通过对一系列职业相关情境的选择与判断,找到自己的职业锚,从而在职业发展中更明确自己的方向,避免盲目跟风,实现个人价值与职业的深度契合。

测试实施与结果呈现

心理测试的实施过程,如同一场精心策划的心灵对话,既需要测试者的真诚投入,也依赖于科学合理的流程设计。

测试通常以问卷、量表或特定任务的形式展开。问卷中的题目数量从几十道到上百道不等,涵盖人格、认知、情绪、价值观等多个维度。在作答过程中,测试者无需刻意寻找 “正确答案”,只需依据自己的真实感受与实际情况如实填写。因为测试的目的并非评判对错,而是真实反映个体的心理状态。例如,在人格测试中,面对 “你更喜欢独自旅行还是和一群朋友一起旅行” 这样的问题,答案并无优劣之分,重要的是测试者的真实偏好。整个测试过程少则十几分钟,多则一两个小时,如同在安静的空间里与自己的内心进行一场深度交流,梳理那些平时被忽视的想法与感受。

测试结束后,专业人员或特定的计分系统会依据预设的规则对答案进行分析,最终生成一份详细的测试报告。这份报告并非简单的分数罗列,而是对个体心理特质的全面解读。报告中通常会包含测试者在各维度的得分情况,以图表或文字的形式描述其人格类型、认知能力水平、情绪状态特点、核心价值观等,并结合这些特质提供相关的解读与建议。

需要注意的是,测试结果并非绝对的定论,而是一种参考与指引。例如,在人格测试中,个体可能被判定为某种人格类型,但这并不意味着其行为与思维会完全符合该类型的所有特征,每个人都是独特的个体,存在个体差异与复杂性。测试报告更像是一份心灵探索的指南,为个体提供一个认识自己的视角,帮助其在自我认知的道路上迈出更坚实的步伐。

对个体探索的意义

心理测试的价值,远不止于一份测试报告,它更像一盏明灯,照亮个体探索内心世界的道路,让人们在复杂的人性迷宫中找到清晰的方向。

对于处于人生迷茫期的人而言,心理测试能帮助他们拨开迷雾,缩小探索范围,避免盲目尝试带来的时间与精力浪费。许多年轻人在选择职业、规划人生方向时,常常被外界的各种声音所干扰,却忽略了自己内心的真实需求。心理测试能让他们回归自我,倾听内心的声音,了解自己的兴趣所在、能力边界、人格特质以及价值取向,从而找到与自身特质相契合的职业与生活方式。就像在茫茫大海中航行的船只,测试能提供准确的航向,使其不至于迷失方向。

对于那些希望提升自我、改善人际关系的人,心理测试同样具有重要意义。通过了解自己的人格特质与情绪模式,个体能更好地理解自己在人际交往中的行为方式与潜在问题,进而有针对性地调整自己的沟通风格、情绪管理能力,提升人际交往的质量。例如,一个性格内向的人通过测试了解到自己在社交场合中容易紧张、不善主动交流的特点后,可有意识地学习一些社交技巧,逐步克服内心的障碍,拓展自己的社交圈子。

即使是对自我认知较为清晰的人,心理测试也能带来新的启发与成长。它能帮助人们发现自己未曾意识到的潜在优势与待提升之处,为个人发展提供新的思路。例如,一个在工作中表现出色的管理者,通过心理测试可能发现自己在团队激励方面还有提升空间,从而学习相关知识与技能,进一步提升自己的领导能力。

心理测试的终极意义,在于引导人们实现 “自我认知与自我成长的和谐统一”。当一个人对自己的人格、认知、情绪、价值观有了深入了解,并能将这些认知与生活、工作相结合时,便能更好地发挥自身优势,应对生活中的各种挑战,在实现个人价值的同时,收获内心的满足与幸福。