在人生的漫长旅程中,职业选择如同站在纵横交错的十字路口,每一条道路都通向截然不同的风景。有人在探索中茫然四顾,有人在尝试后怅然若失,而职业心理测试恰似一枚精准的内在罗盘,能穿透外在的迷茫,指引人们发现与自身特质相契合的职业方向。它并非简单的选择题游戏,而是一套洞察个体职业潜能的系统工具,通过层层剖析,让人们更清晰地看见自己与职业世界的连接点。

职业心理测试的萌芽,植根于人们对 “人与工作如何适配” 的永恒探索。19 世纪末,工业革命的浪潮推动社会分工日益精细,工厂主们开始意识到,让合适的人从事合适的工作,不仅能提高生产效率,还能减少员工的流动与不满。这种朴素的需求,催生了对职业适配性的早期研究。

20 世纪初,美国心理学家弗兰克?帕森斯开创了职业指导运动,他提出的 “特质 - 因素理论” 为职业心理测试奠定了重要基础。帕森斯认为,职业选择的核心在于三个步骤:清晰了解自己的能力、兴趣、性格等特质;了解不同职业对从业者的要求与提供的发展机会;理性分析前两者之间的匹配度。这一理论如同灯塔,照亮了职业心理测试的发展方向,让测试不再是漫无目的的猜测,而是基于特质与职业要求的科学匹配。

随着心理学研究的深入,职业心理测试逐渐从模糊的经验判断走向系统化的工具开发。20 世纪中期,各类职业兴趣量表、能力倾向测试相继问世,它们如同精密的仪器,能从不同维度捕捉个体的职业特质。到了现代,职业心理测试在保留核心逻辑的基础上,形式更加多样,内容也更贴合当代职业世界的复杂性,从最初服务于工业生产的简单测试,演变为覆盖各行各业、适应不同发展阶段的综合测评体系。

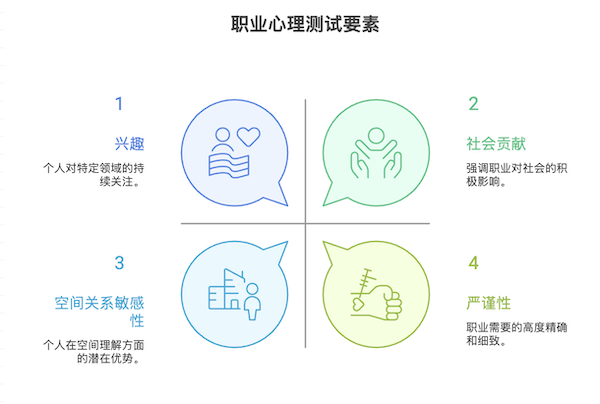

核心构成要素

职业心理测试的核心,在于对个体职业相关特质的精准捕捉,这些特质如同构成职业潜能的基石,共同决定了一个人在特定职业领域的适应度与发展空间。

兴趣是职业心理测试中最受关注的要素之一。这里的兴趣并非一时兴起的喜好,而是指个体在长期生活中形成的、对某种活动或领域的持续关注与投入倾向。有人对与数字打交道的工作乐此不疲,有人则在与人沟通的过程中充满活力,还有人痴迷于探索未知的科学世界。职业心理测试通过精心设计的题目,挖掘这些潜藏的兴趣倾向,再将其与不同职业领域相对应 —— 比如对 “动手操作” 有强烈兴趣的人,可能更适合机械维修、手工艺制作等职业;而对 “创意表达” 充满热情的人,或许在设计、写作等领域能找到归属感。

性格特质同样是职业心理测试的重要维度。性格如同个体行为的稳定模式,会深刻影响一个人在工作中的表现方式与人际互动风格。谨慎细致的人在需要严谨性的职业中更易出彩,而敢于冒险的人则可能在充满挑战的创业领域崭露头角。测试会从性格的内外向、情绪稳定性、责任心、合作性等多个角度进行评估,从而判断哪些职业环境能让个体的性格优势得到充分发挥。

能力倾向是另一个关键要素,它指的是个体在特定领域展现出的潜在能力,而非已经掌握的技能。例如,有些人天生对空间关系敏感,在建筑设计、工程绘图等领域具备先天优势;另一些人则在语言理解与表达方面表现突出,更适合从事教育、翻译等职业。职业心理测试通过一系列情境任务,评估个体在逻辑推理、空间想象、语言运用、动手协调等方面的潜在能力,为职业选择提供能力层面的参考。

价值观也在职业心理测试中占据重要地位,它反映了个体在职业中最看重的东西。有人将 “收入稳定” 视为职业的首要目标,有人则更在意工作能否带来 “成就感与社会价值”,还有人追求 “工作与生活的平衡”。不同的职业价值观,会引导人们走向不同的职业道路 —— 重视 “社会贡献” 的人可能更倾向于公益、教育等行业,而追求 “挑战与成长” 的人或许更适合在竞争激烈的商业领域拼搏。

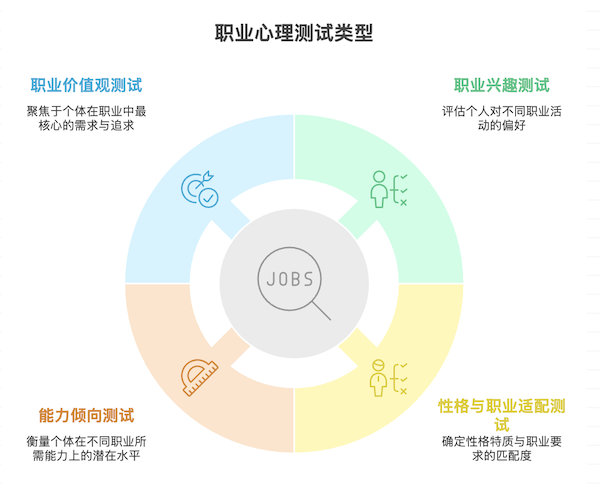

常见测试类型及特点

职业心理测试如同一个庞大的家族,包含多种不同类型的测试工具,每种工具都有其独特的关注焦点与适用场景。

职业兴趣测试是其中应用最广泛的类型之一。它通常会列出大量与职业相关的活动或描述,让测试者根据自己的喜好程度进行选择。例如,“参与社区志愿服务”“研究新产品的市场需求”“编写计算机程序” 等选项,背后分别对应着社会型、企业型、研究型等不同的兴趣类型。通过统计测试者对不同类型活动的偏好,测试能勾勒出其兴趣轮廓,并推荐与之匹配的职业领域。这种测试的魅力在于,它能帮助人们发现那些自己未曾意识到的潜在兴趣,就像在心灵的土壤中播下种子,等待职业的幼苗破土而出。

性格与职业适配测试则更侧重于探索性格特质与职业要求的匹配度。它会通过描述不同情境下的行为反应,让测试者选择最符合自己的选项,从而剖析其性格中的关键特质。比如,面对 “团队意见分歧” 的情境,有人倾向于 “主动协调各方观点”,有人则 “坚持自己的判断并说服他人”,这些选择背后反映的合作性、决断力等性格特质,与管理、科研、服务等不同职业的要求密切相关。这类测试能让人们明白,并非性格 “好” 与 “坏” 决定职业成败,而是性格与职业的 “适配” 程度影响着长期发展。

能力倾向测试则像一把精准的尺子,衡量个体在不同职业所需能力上的潜在水平。它通常包含一系列需要运用特定能力才能完成的题目,比如数字推理题考察逻辑思维能力,图形拼接题评估空间想象能力,语言理解题则检验文字处理能力等。这类测试的结果,能为人们选择需要特定技能的职业提供参考 —— 如果在机械推理方面表现突出,或许在工程技术领域会有更好的发展;若语言能力得分较高,则可能在文学、教育等行业更易施展才华。

职业价值观测试则聚焦于个体在职业中最核心的需求与追求。它会列出一系列与职业相关的价值选项,如 “工作稳定性高”“能获得他人尊重”“有较多自主决策空间” 等,让测试者按重要程度排序。通过这种排序,测试能提炼出测试者的核心职业价值观,并匹配那些能满足这些价值观的职业类型。例如,核心价值观为 “创造力发挥” 的人,可能在设计、艺术、科研等职业中获得更多满足感。

测试实施与结果呈现

职业心理测试的实施过程,如同一场精心设计的心灵对话,既需要测试者的真诚参与,也依赖于科学的流程设计。

测试通常以问卷形式展开,既可以是纸质问卷,也可以是在线测评系统。问卷中的题目数量从几十道到上百道不等,覆盖兴趣、性格、能力、价值观等多个维度。测试者无需过多思考 “正确答案”,只需根据自己的真实感受与实际情况作答 —— 刻意迎合某种 “理想答案” 反而会扭曲测试结果,就像用滤镜掩盖了真实的自我,失去了测试的意义。整个过程少则十几分钟,多则一个小时,如同在安静的房间里与自己进行一场深度对话,梳理那些平时被忽略的内心想法。

测试结束后,系统会根据预设的计分规则对答案进行分析,最终形成一份详细的测试报告。这份报告并非简单的 “合格” 或 “不合格” 的判断,而是对个体职业特质的全面解读。报告中通常会包含测试者在各维度的得分情况,用图表或文字描述其兴趣类型、性格特质、能力优势、核心价值观等,并结合这些特质推荐适合的职业方向。

值得注意的是,测试结果呈现的职业方向并非唯一的 “标准答案”,而是一系列 “可能性区间”。例如,一个兴趣倾向为 “研究型” 与 “现实型” 的人,可能适合从事实验室研究,也可能在机械工程领域有良好发展,具体选择还需结合个人的教育背景、生活经历等因素综合考量。测试报告就像一张地图,标注了多条可行的道路,但最终选择哪一条,仍取决于测试者自己的脚步。

对个体职业探索的意义

职业心理测试的价值,远不止于一份测试报告,它更像一把钥匙,打开了个体职业探索的大门,让人们在纷繁的职业世界中找到清晰的方向感。

对处于职业选择初期的人而言,测试能帮助他们缩小探索范围,避免盲目尝试带来的时间与精力浪费。很多年轻人在选择专业或第一份工作时,常常被外界的 “热门行业”“高薪职业” 所吸引,却忽略了自己的内在特质。职业心理测试能让他们从喧嚣中抽离,回归内心的真实需求,明白 “热门” 不一定 “合适”,“高薪” 未必能带来长期满足。就像在茫茫大海中航行,测试能提供一个明确的航向,让探索的船只不至于偏离自身的航道。

对处于职业转型期的人来说,测试能帮助他们重新认识自己,发现潜在的职业可能性。有些人在某个职业领域工作多年后,感到疲惫与迷茫,却不知道问题出在哪里。职业心理测试能穿透工作带来的惯性,重新剖析其内在特质,或许会发现,他们并非不适合工作,而是当前的职业环境与自己的兴趣、性格相抵触,而另一个未曾涉足的领域,反而能让其焕发生机。这种发现如同在黑暗中找到一束光,为职业转型提供有力的内在支撑。

即使是对已有明确职业方向的人,职业心理测试也能带来新的启发。它能帮助人们更深入地理解自己在工作中的优势与待提升之处,从而有针对性地调整工作方式,更好地发挥潜能。例如,一个性格内向的管理者,通过测试了解到自己的优势在于倾听与分析,便可以在团队管理中扬长避短,创造独特的领导风格。

职业心理测试的终极意义,在于引导人们实现 “人与职业的和谐共生”。当一个人的兴趣、性格、能力与所从事的职业相互契合时,工作就不再是单纯的谋生手段,而会成为自我实现的平台。在这样的职业环境中,人们会感受到内在的驱动力,即使面对困难也能保持热情,在创造价值的同时,也收获满满的成就感与幸福感。

职业心理测试不直接告诉人们 “应该做什么”,而是帮助人们明白 “自己是谁” 以及 “适合走向何方”。它的价值不在于给出绝对的答案,而在于激发人们对职业与自我的深度思考。当人们带着测试带来的洞察,结合对职业世界的了解,主动做出选择时,便真正握住了职业发展的主动权。在这条由内而外的探索之路上,每个人都能找到属于自己的职业星空,让生命在合适的职业土壤中绽放出最绚丽的光彩。