“我只是最近有点丧,应该不算抑郁吧?”

“总觉得不对劲,但又说不上来哪里不舒服,要不要去看医生呢?”

生活中,很多人在面对持续的低落情绪时,都会陷入这样的纠结。而抑郁症自测,就像给情绪做的一次 “常规体检”,看似简单,却藏着不容忽视的作用和意义。

它是情绪的 “报警器”,帮你捕捉早期信号

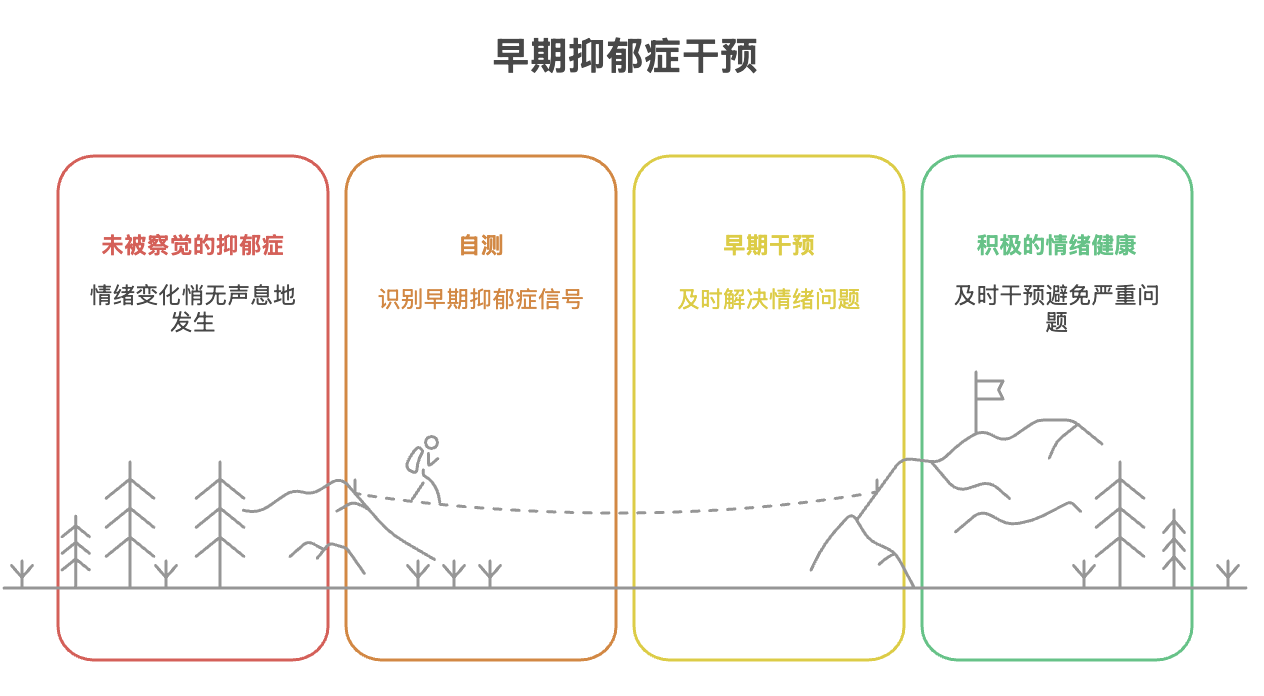

情绪的变化往往是悄无声息的。一开始可能只是 “偶尔不想说话”,后来变成 “对什么都提不起劲”,再后来连吃饭、睡觉都成了负担 —— 很多人直到症状严重时才意识到问题,却已经错过了最佳的干预时机。

抑郁症自测就像一个灵敏的 “报警器”。那些关于兴趣减退、睡眠变化、自我否定的问题,能帮你把模糊的 “不舒服” 变成具体的感受。比如你可能没意识到自己已经连续两周失眠,但在回答自测题时,会突然发现 “每天都睡不好” 的选项如此贴合现状。

这种对早期信号的捕捉,能让我们在情绪刚刚 “偏离轨道” 时就及时察觉。就像身体感冒初期会打喷嚏、流鼻涕,早点发现才能早点调理,避免小问题拖成大麻烦。

它打破 “矫情” 的偏见,让情绪被正视

“这点事有什么好难过的?”“别总胡思乱想,坚强点!”

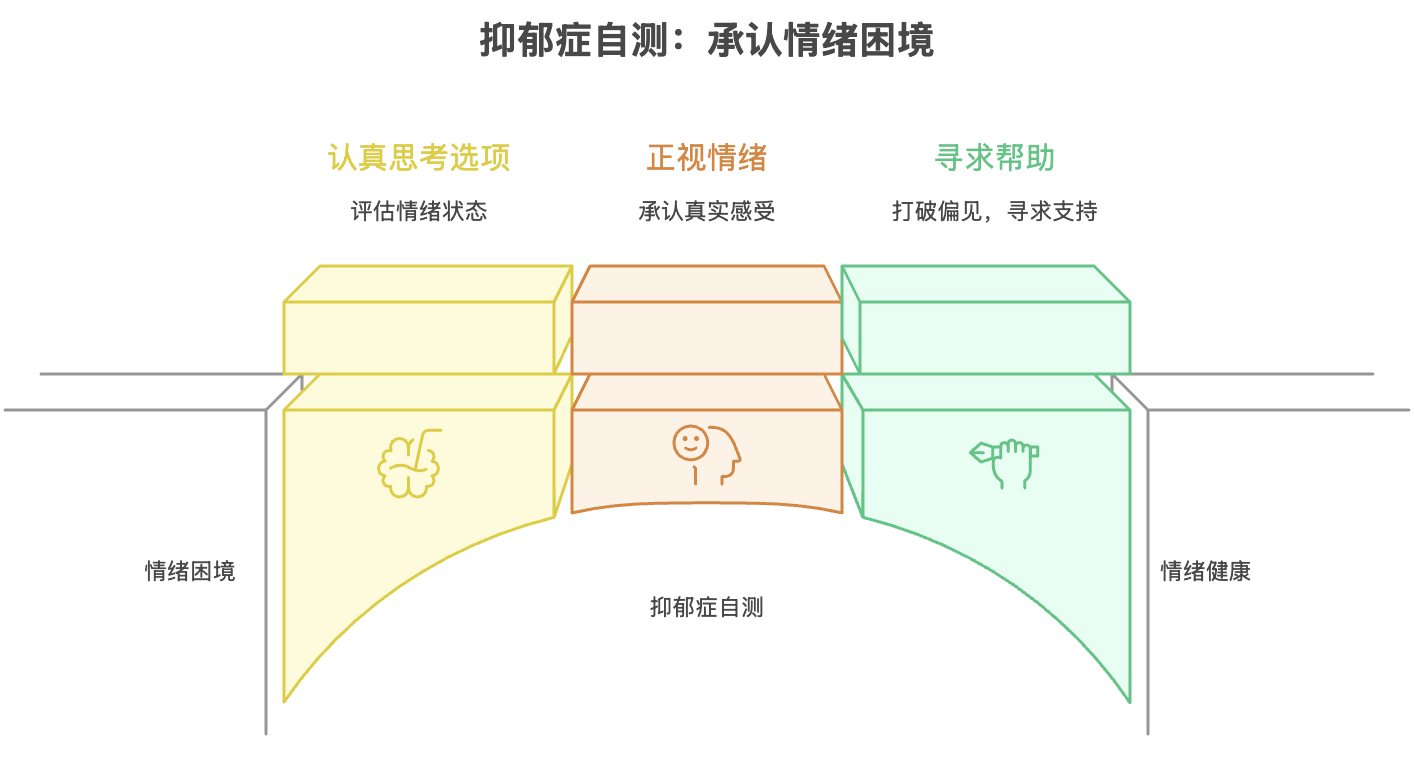

在很多人的认知里,情绪问题常常被贴上 “矫情”“抗压能力差” 的标签。这导致不少人即便深陷情绪困境,也宁愿硬扛,不敢承认自己 “可能出了问题”。

而抑郁症自测,用客观的题目和标准化的评分,把抽象的情绪转化成具体的 “信号”。当你对着选项认真思考 “最近是否经常觉得自己没用” 时,其实是在给情绪一个被正视的机会 —— 原来那些难以言说的痛苦,不是 “想太多”,而是真实存在的感受。

它像一把钥匙,打开了 “承认自己需要帮助” 的大门。当一个人能坦然面对自测结果时,就已经迈出了打破偏见的第一步:情绪出问题和身体生病一样正常,不需要羞耻,更不必硬扛。

它是行动的 “指南针”,减少迷茫和恐惧

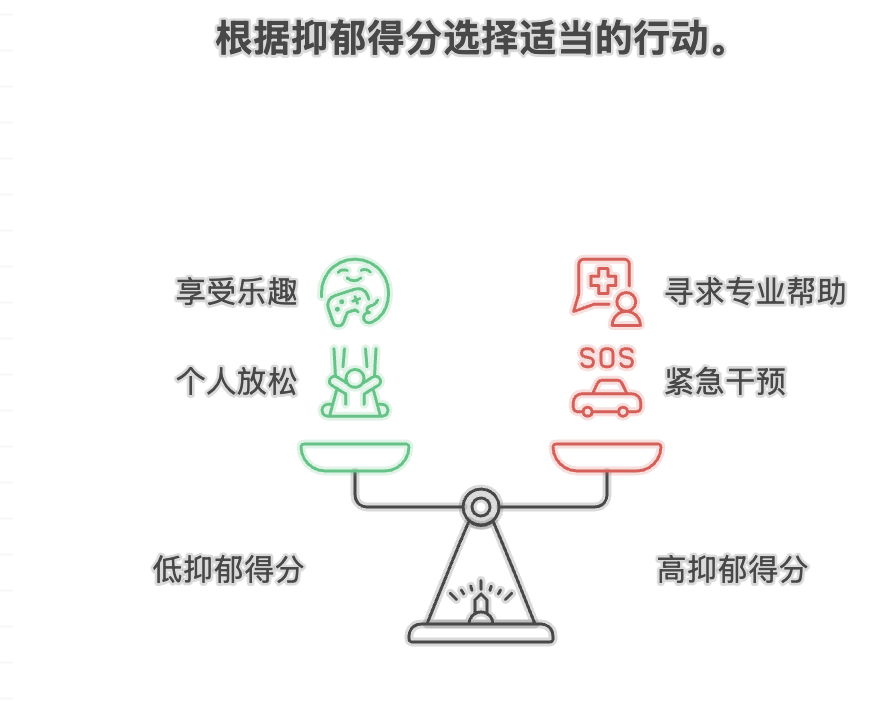

“我到底要不要去看医生?” 这是很多人在情绪低落时最纠结的问题。去了怕被当成 “病人”,不去又怕情况越来越糟,就在这种犹豫中,痛苦被不断放大。

抑郁症自测能给出清晰的 “行动指引”。如果得分较低,它会告诉你 “别担心,多给自己找点乐子就好”;如果得分中等,它会建议 “和信任的人聊聊,或者试试心理咨询”;如果得分较高,它会坚定地告诉你 “别拖延,寻求专业医疗帮助才是最该做的事”。

这种明确的指引,能大大减少面对情绪问题时的迷茫和恐惧。就像在雾里走路时突然有了一盏灯,你知道下一步该往哪里走,而不是在原地打转、自我消耗。

它让 “被看见” 成为可能,连接起支持的力量

有位读者曾留言说:“做完自测题,我把结果截图发给了妈妈,她第一次没说‘别矫情’,而是问我‘要不要带你去看看医生’。”

抑郁症自测的意义,不止于个人对情绪的觉察,更在于它能成为连接他人的 “桥梁”。当你用一份具体的自测结果向身边人表达 “我可能不太好” 时,比空泛地说 “我很难过” 更有力量。它能让家人、朋友直观地感受到你的困境,减少沟通中的误解,让支持的力量更容易传递到你身边。

同时,对于那些习惯 “伪装坚强” 的人来说,自测结果也是对自己的一份 “坦白”:承认吧,我现在需要帮助,这不是软弱,而是勇敢。

最后想说:自测不是终点,而是起点

需要提醒的是,抑郁症自测不能替代专业诊断,它的作用不是给你贴标签,而是帮你更好地了解自己。就像体检报告显示 “血压偏高” 不代表你一定生病,却会提醒你要调整作息、注意饮食。

真正的意义在于,它让我们学会和情绪 “对话”—— 不回避、不否定,坦然面对那些可能存在的问题。当你认真做完一份自测题,无论结果如何,都是在对自己说:“我的感受很重要,我值得被好好对待。”

愿我们都能借由这样的 “情绪体检”,更懂自己,也更懂得如何在需要时,勇敢地伸出手,抓住那些愿意托住我们的力量。