“一提到上学就头疼”“作业本摊开两小时,一个字也写不进去”“宁愿装病也不想走进教室”…… 这些看似是孩子 “叛逆” 的表现,背后可能藏着厌学心理的信号。尤其在开学季或考试前后,很多家长发现孩子突然变了样,却分不清是 “阶段性抵触” 还是需要警惕的心理问题。这时,一套专业的厌学心理症状自测评估,能帮你拨开迷雾,及时抓住干预的最佳时机。

厌学不是 “装的”,这些信号藏着真实痛苦

很多人觉得 “厌学就是不想学习”,其实远没这么简单。心理学上的厌学心理,是指对学习活动产生的消极情绪和行为反应,可能表现为注意力涣散、记忆力下降,甚至伴随失眠、食欲不振等生理反应。

比如,同样是 “成绩下滑”,普通的学习挫折可能让孩子短暂失落,而有厌学倾向的孩子会彻底否定自己:“我根本不是学习的料”。同样是 “不想写作业”,贪玩的孩子会被游戏吸引,而厌学的孩子可能对着书本发呆,内心充满无意义感。这些细微的差别,正是自测评估要捕捉的核心信息。

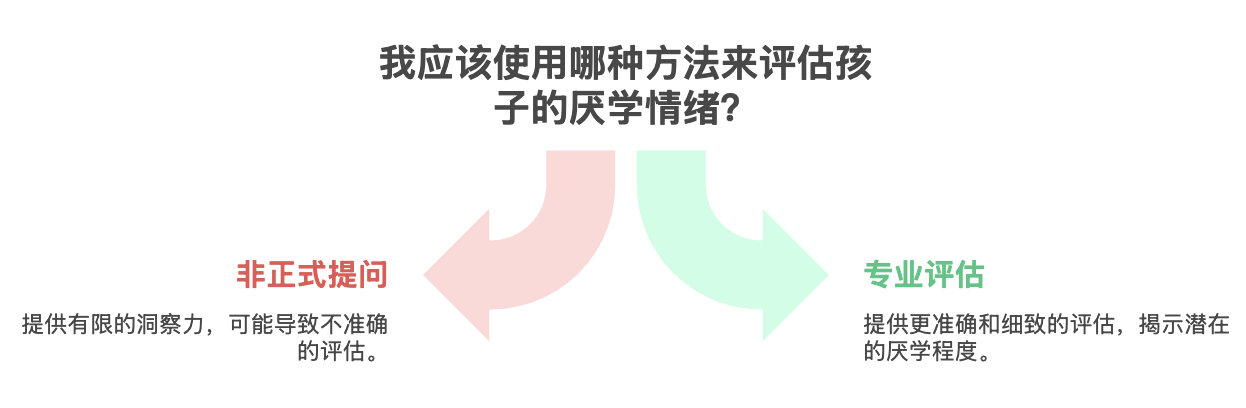

靠谱的自测评估,和 “随口问问” 有什么不同?

家长常说:“你是不是不想上学了?” 这种简单的提问,孩子要么嘴硬否认,要么敷衍点头,得不出有效信息。而专业的自测评估题,会通过具体场景挖掘真实心理状态。

优质的厌学自测题会避开抽象的 “你喜欢上学吗”,转而设计如 “上课时,你的状态更接近?A. 能跟上老师思路,偶尔走神 B. 大部分时间走神,不知道老师在讲什么 C. 看到课本就烦躁,只想趴着” 这样的题目。每个选项对应不同程度的厌学症状,从 “学习适应不良” 到 “中度厌学” 再到 “重度抵触”,形成清晰的梯度划分。

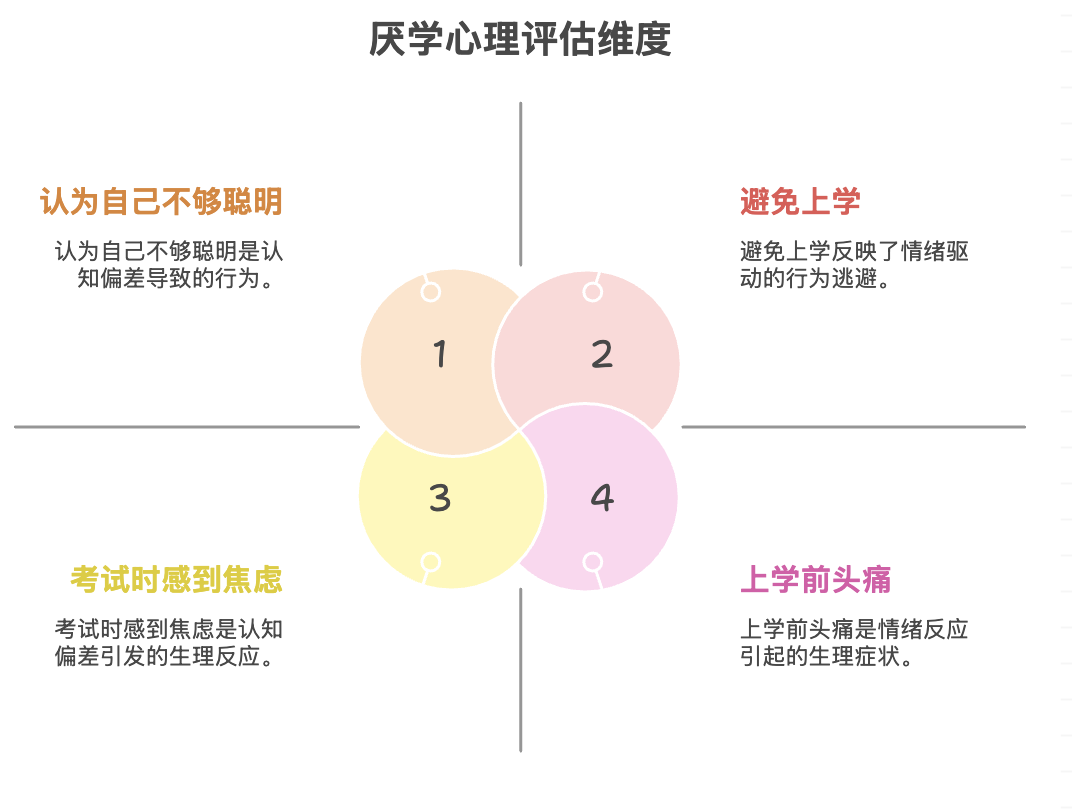

好的自测题,要包含这四个维度

一套科学的厌学心理症状自测评估,会从四个层面全面扫描孩子的心理状态。

情绪反应是首要维度。题目可能会问:“想到明天要上学,你会?A. 有点期待新内容 B. 没什么特别感觉 C. 心里发慌,不想天亮”。情绪的强烈程度,直接反映厌学的严重程度。

行为表现也很关键。比如 “面对考试,你的做法是?A. 按计划复习 B. 想复习但静不下心 C. 干脆不碰书本,破罐子破摔”,行为上的逃避往往比口头抱怨更能说明问题。

生理反应不能忽视。厌学心理常伴随躯体化症状,题目可能会涉及:“上学前是否经常出现?A. 头痛 B. 胃痛 C. 心慌 D. 没有明显不适”。这些身体信号,是心理压力的直观体现。

认知偏差是深层原因。比如 “当考试没考好时,你觉得是?A. 这次努力不够,下次加油 B. 我太笨了,永远学不好 C. 题目太难,大家都考不好”。将失败归因于 “自己无能”,是厌学心理中典型的认知扭曲。

看一道典型题目:如何判断厌学程度?

从某教育心理机构的自测题中,选取一道具有代表性的题目:

“当老师布置了较难的任务时,你的反应更接近?

A. 虽然有挑战,但想试试解决

B. 有点发愁,但会请教他人帮忙

C. 觉得自己肯定做不好,直接放弃

D. 看到任务就烦躁,想撕掉作业本”

这道题能有效区分不同的心理状态:选 A 说明有正常的学习动力;选 B 属于轻微的畏难情绪;选 C 已经出现自我否定的认知偏差;选 D 则显示出强烈的抵触行为,可能处于中度以上厌学状态。一套完整的自测题会包含 15-20 道类似题目,通过加权计算得出综合评估结果。

测完之后,该做什么?

拿到自测评估结果后,最忌讳两种做法:一是小题大做,孩子稍有抵触就扣上 “厌学” 的帽子;二是视而不见,觉得 “过段时间自然会好”。正确的态度是,把结果当作 “预警信号”,及时采取对应措施。

如果评估显示 “轻微适应不良”,可以通过调整学习节奏、增加兴趣活动来改善;如果是 “中度厌学”,家长需要反思是否给孩子过高压力,或存在亲子沟通问题;如果达到 “重度抵触”,则建议寻求学校心理老师或专业心理咨询师的帮助,避免问题进一步恶化。

这些情况,必须立刻做一次自测评估

当孩子出现 “突然拒绝上学”“情绪暴躁,一提学习就发火”“成绩断崖式下滑”“失眠或嗜睡” 等情况时,千万别拖延。及时用自测评估题给孩子做一次 “心理体检”,能帮你精准定位问题所在。

需要提醒的是,自测评估不能替代专业诊断,它更像一面镜子,让家长和孩子看见真实的心理状态。厌学心理不是洪水猛兽,早期干预的成功率高达 80% 以上。关键是要在孩子发出 “求救信号” 时,及时读懂那些藏在 “不想上学” 背后的委屈、压力和无助。

成长路上,学习本应是探索世界的阶梯,而不是压垮心灵的重担。用一次认真的自测评估,给孩子一个被理解的机会,或许就能让他们重新找回对知识的热情。毕竟,每个孩子的内心深处,都渴望成为更好的自己 —— 只是有时候,他们需要一点帮助才能看清方向。