在我们传统的认知中,性别往往依据生理特征被简单地划分为男性和女性。然而,随着心理学和社会科学研究的不断深入,人们逐渐意识到心理性别是一个更为复杂且多元的概念,它可能与生理性别一致,也可能存在差异。

生理性别,不足以定义一个人的性别

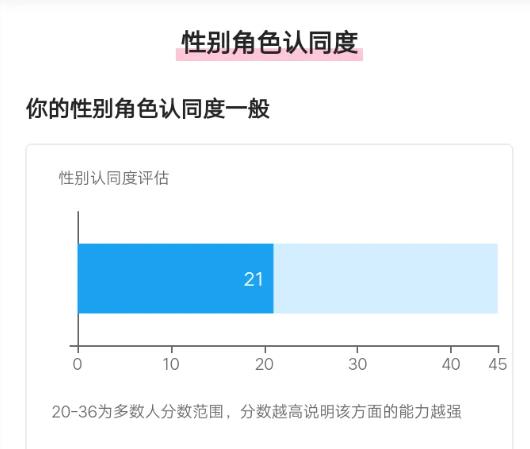

性别角色,可以通俗的理解为“心理性别”。心理性别为动物特有,属于个体相对稳定的一部分本物种性,对人类来说也是相对稳定的一部分人格,而与性取向(异性恋/同性恋/双性恋)无关。

一位剑桥大学的教授最新研究表明,并非所有的雄性都有一个典型的“男式”大脑。差不多每五个男人中就有一个的大脑是“女式”的,这就是为什么有些男人会喜欢芭蕾胜过喜欢足球。

反之,每七个女人中就有一个的大脑是“男式”的:擅长数学,喜欢分析和解决复杂的问题胜过喜欢聊天逛街。

男人和男人之间的“性别程度”也不同,武松的“男子程度”就比贾宝玉高很多。同样,林黛玉的“女子程度”也比花木兰要高。

连刚生下一天的婴儿,大脑就已经具有了不同于生理的独特“性别”。

所以,仅从一个人的外表,我们无法直接确定他的真实属性。

个人真实心理性别测试的产生源于对人类性别认知多样性的长期观察与研究。它借鉴了性别心理学、社会学以及人类学等多学科的理论成果,旨在突破生理性别二元划分的局限,从多个维度去剖析个体在心理层面上对性别角色的认同、偏好以及行为模式倾向。该测试通常围绕着一系列与性格特点、兴趣爱好、情感表达方式、思维方式、社交行为等相关的问题展开设计。

测试内容与题型结构

测试内容涵盖了丰富多样的方面,力求全面地反映个体的心理性别特征。常见的题型包括选择题、简答题以及情境判断题等。在选择题中,可能会给出诸如“当你与朋友发生分歧时,你会:A. 坚持自己的观点,据理力争;B. 尝试理解对方观点,寻求妥协;C. 感到难过,希望对方先让步”这样的选项,受测者需要从中选择最符合自己实际情况的答案。简答题则可能要求受测者描述自己理想中的伴侣形象或者回忆一次自己在团队中发挥领导作用的经历,并详细阐述自己的行为和感受。情境判断题会设置一些具体的生活场景,如“在一个陌生的社交聚会上,你是会主动与他人搭讪并开启话题,还是会等待别人来接近你?”受测者需要根据自己在类似情境中的可能反应进行判断选择。这些题型相互配合,从不同角度、不同层面深入挖掘受测者的心理性别特质,通过大量的题目组合,逐渐勾勒出一幅相对完整的个人心理性别画像。

计分标准与结果解读

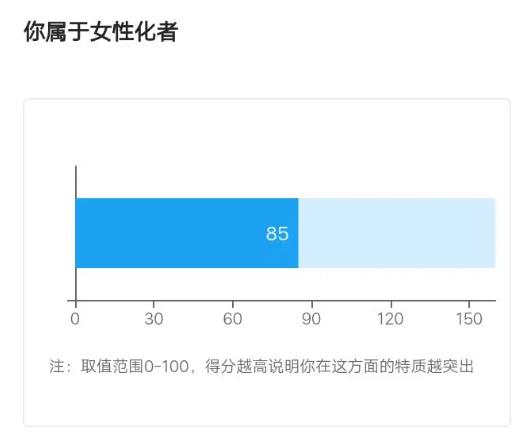

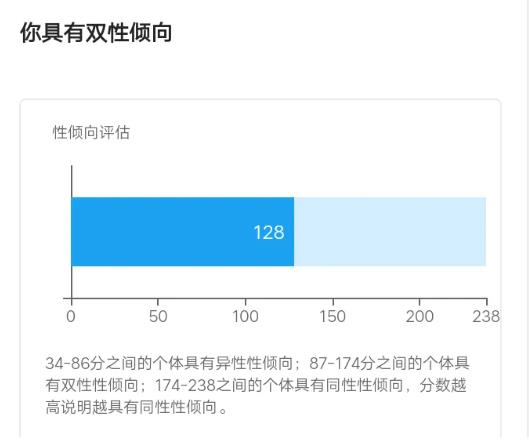

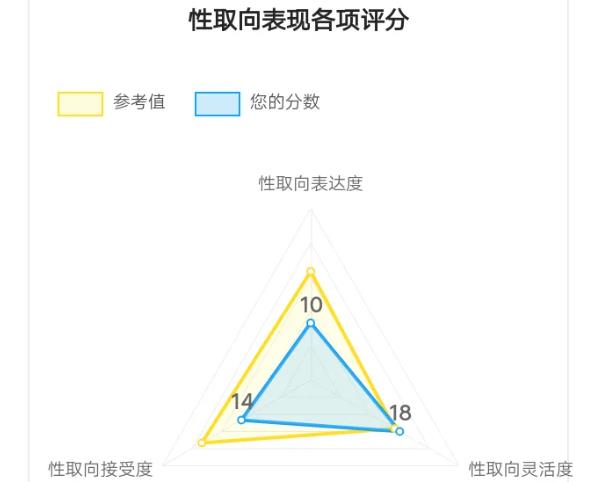

计分标准因测试而异,但一般来说,每个题目都会根据其与不同心理性别倾向的关联程度被赋予相应的分值权重。例如,在某些测试中,如果一个题目被认为更符合传统男性心理性别特征的回答可能计 3 分,较为中性的回答计 2 分,更符合传统女性心理性别特征的回答计 1 分。当受测者完成所有题目后,测试系统会根据预先设定的计分规则统计总分,并进一步分析在各个子维度(如性格特质、兴趣爱好、社交行为等)上的得分情况。结果解读通常不是简单地给出一个男性或女性的定性结论,而是以一种描述性的方式呈现受测者的心理性别特点。比如,如果受测者在性格特质维度上的得分显示出较高的独立性、竞争性和冒险精神,同时在兴趣爱好方面更倾向于机械操作、户外运动等,那么结果可能会解读为受测者在心理性别上具有较为明显的男性化倾向,但同时也可能在某些情感表达或人际关系处理方面展现出女性化的细腻与敏感,表明其心理性别是一种复杂的多元融合状态。这种解读方式旨在帮助受测者全面认识自己,避免因简单的性别归类而产生误解或自我限制。

一个人的性别角色,除了生理因素和先天气质,还由社会文化和家庭教育决定;

在路易十四时代,男人也穿高跟鞋和丝袜,后来随着商品文化演化,两性差异被物化,男孩只买小汽车,女孩只买芭比娃娃;人们的性别偏见也一直存在,男孩不被允许哭,女孩太粗鲁会嫁不出去……

只有打破性别的边界,我们才能表现得更出色、更真实!

如著名心理学家荣格所说,每个人都有男性和女性气质,只不过很多时候他们一个睡着,另一个很清醒。

或许你本质天性更偏向异性,但你的教育和经历一直压抑了你的另一面;或许你也有隐藏的异性优势,但还没开启。

在职业发展领域,个人真实心理性别测试结果可以为职业选择和职业发展规划提供参考。某些职业可能更需要男性化的特质,如竞争意识、决策果断性和冒险精神,而另一些职业则可能更看重女性化的特质,如耐心、细心和良好的人际沟通能力。了解自己的心理性别倾向可以帮助个体更好地判断自己在不同职业环境中的优势和劣势,选择更适合自己的职业方向。同时,在社会角色的扮演中,对心理性别多样性的认识有助于打破性别刻板印象,推动社会的多元化发展。无论是男性还是女性,都可以根据自己的心理性别特点,在各个领域发挥独特的作用,为社会创造更大的价值,促进社会在性别平等和包容方面的进步。